HISAKOの美容通信2027年9月号

続・皮膚のお話|老化した皮膚の治療について(トレチノイン等)

前回特集した皮膚のお話の続編です。老化した皮膚の治療では、外からは、紫外線やブルーライト対策や皮脂のコントロール。中からは、栄養、腸内環境の改善、血流改善、リンパ流改善。そして、足す治療として、トレチノインの他、フラクセルやQスイッチルビーレーザー、ロングパルスヤグレーザーによるトーニングとか、IPL等の真皮にコントロール可能な急性炎症を惹起出来る様な施術。引く治療としては、慢性炎症の原因を取り除く。これ等を症例に合わせての組み合わせを行います。

前回特集した皮膚のお話の続編です。老化した皮膚の治療では、外からは、紫外線やブルーライト対策や皮脂のコントロール。中からは、栄養、腸内環境の改善、血流改善、リンパ流改善。そして、足す治療として、トレチノインの他、フラクセルやQスイッチルビーレーザー、ロングパルスヤグレーザーによるトーニングとか、IPL等の真皮にコントロール可能な急性炎症を惹起出来る様な施術。引く治療としては、慢性炎症の原因を取り除く。これ等を症例に合わせての組み合わせを行います。

今回は、古くて新しいトレチノインに焦点を当てながら、<皮膚のお話・続編:老化した皮膚の治療>についてまとめてみました。

皮膚の老化

左図は、老化を構成する12の項目(López-Otin, C., et al.(2023). The hallmarks of aging: An expanding universe. Cell,186(1),243-278.)です。皮膚は環境ストレスに曝されるのが運命みたいな臓器ですから、皮膚の加齢は、自然老化+環境ストレスによる老化のハイブリッドとして考えるざる得ません。

左図は、老化を構成する12の項目(López-Otin, C., et al.(2023). The hallmarks of aging: An expanding universe. Cell,186(1),243-278.)です。皮膚は環境ストレスに曝されるのが運命みたいな臓器ですから、皮膚の加齢は、自然老化+環境ストレスによる老化のハイブリッドとして考えるざる得ません。

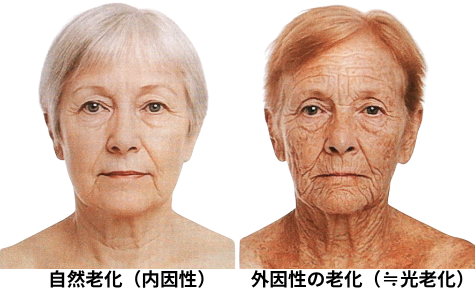

右図は、教科書に良く掲載されている、自然老化(内因性)と外因性の老化の組織図です。外因性の老化は、光老化を主体とする紫外線やブルーライトの他、大気汚染、摩擦、化粧品等により起こり、病理組織学的にも内因性と組織所見が異なります。…異なると言うレベルではなく、全く、真逆的な所見と言っても過言ではありません。つまり、自然老化(内因性)では、表皮は菲薄化するに対し、外因性の老化(≒光老化)では、過角化・肥厚して、真逆の所見が認められます。また、メラノサイトも、自然老化(内因性)では減少するのに対し、外因性の老化(≒光老化)では増加します。線維芽細胞も、自然老化(内因性)では数が減少するのに対し、外因性の老化(≒光老化)では、老化した線維芽細胞がどんどん増加しています。コラーゲンは、自然老化(内因性)では均一に薄くなるのに対し、外因性の老化(≒光老化)では、不規則に断裂して、配列が乱れます。エラスチンは、自然老化(内因性)では比較的に保たれるのに対し、外因性の老化(≒光老化)では、ソーラーエラストーシスとして、塊状に沈着し、弾性が失われて硬くなって行きます。ヒアルロン酸を主体としたグリコサミノグリカン(GAG)は、自然老化(内因性)では減少しますが、外因性の老化(≒光老化)では減少に加えて、質的に硬くなって、水分を保持する能力は無いにも関わらず、増えてブヨブヨします。真皮の血管は、自然老化(内因性)では減少するのに対し、外因性の老化(≒光老化)では拡張・増生が目立ち、紅斑が出やすいのが特徴です。まあ、ざっくり纏めると、自然老化は減少型で、外因性の光老化は変性・破壊型ってところでしょうか。

右図は、教科書に良く掲載されている、自然老化(内因性)と外因性の老化の組織図です。外因性の老化は、光老化を主体とする紫外線やブルーライトの他、大気汚染、摩擦、化粧品等により起こり、病理組織学的にも内因性と組織所見が異なります。…異なると言うレベルではなく、全く、真逆的な所見と言っても過言ではありません。つまり、自然老化(内因性)では、表皮は菲薄化するに対し、外因性の老化(≒光老化)では、過角化・肥厚して、真逆の所見が認められます。また、メラノサイトも、自然老化(内因性)では減少するのに対し、外因性の老化(≒光老化)では増加します。線維芽細胞も、自然老化(内因性)では数が減少するのに対し、外因性の老化(≒光老化)では、老化した線維芽細胞がどんどん増加しています。コラーゲンは、自然老化(内因性)では均一に薄くなるのに対し、外因性の老化(≒光老化)では、不規則に断裂して、配列が乱れます。エラスチンは、自然老化(内因性)では比較的に保たれるのに対し、外因性の老化(≒光老化)では、ソーラーエラストーシスとして、塊状に沈着し、弾性が失われて硬くなって行きます。ヒアルロン酸を主体としたグリコサミノグリカン(GAG)は、自然老化(内因性)では減少しますが、外因性の老化(≒光老化)では減少に加えて、質的に硬くなって、水分を保持する能力は無いにも関わらず、増えてブヨブヨします。真皮の血管は、自然老化(内因性)では減少するのに対し、外因性の老化(≒光老化)では拡張・増生が目立ち、紅斑が出やすいのが特徴です。まあ、ざっくり纏めると、自然老化は減少型で、外因性の光老化は変性・破壊型ってところでしょうか。

左図は、AIが作成した内因性の老化と外因性の老化の画像です。内因性の老化は、まあ如何ともし難い面がありますが、少なくとも、外因性の老化はかなり防げるって事です。

左図は、AIが作成した内因性の老化と外因性の老化の画像です。内因性の老化は、まあ如何ともし難い面がありますが、少なくとも、外因性の老化はかなり防げるって事です。

皮膚の環境ストレス

皮膚の環境ストレスの原因は、ROS(美容通信2017年10月号)(美容通信2027年4月号)が関係しているものばかり。つまり、外界と直接接している皮膚は、もろに酸化ストレスの餌食になってしまいます。

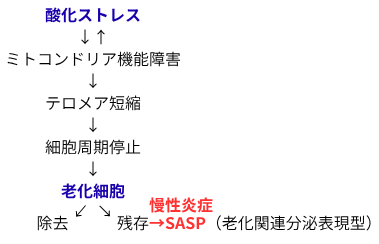

皮膚特有の環境ストレスは、酸化ストレスを介して老化を引き起こします。しかしながら、酸化ストレスは単独で老化の原因と言うより、複数のhallmarks of agingを同時に悪化させる要因であると考えられています(Santos DF, et al. FEBS Lett. 2024; 598:1-17. doi: 10. 1002/ 18733468. 14995)。前述の老化を構成する12の項目のうち、テロメアの減少、ミトコンドリアの機能障害、細胞老化、慢性炎症が、特に酸化ストレスとの相関が高いと考えられています。

酸化ストレスとミトコンドリアは切っても切れない関係にあります。体の中で一番ROSを産生するのが、ミトコンドリア(美容通信2017年7月号)です。ミトコンドリアが機能障害を起こすと、ミトコンドリアからROSが出て酸化ストレスが生じ、酸化ストレスを受けるとミトコンドリアの機能障害(美容通信2027年6月号)が起こると言う悪循環が起こります。その後、テロメアが短縮(美容通信2022年7月号)(美容通信2024年9月号)されて、細胞周期が停止し、老化細胞が出来る。老化細胞がクリアランスされれば問題はないのですが、残存すれば、SASP(senescence-associated secretory phenotype)(美容通信2026年10月号)を分泌をします。SASPが少なければ、美容治療も奏功しやすいし、皮膚の老化も進み難いのですが…、慢性炎症は老化を進めてしまいます。

酸化ストレスとミトコンドリアは切っても切れない関係にあります。体の中で一番ROSを産生するのが、ミトコンドリア(美容通信2017年7月号)です。ミトコンドリアが機能障害を起こすと、ミトコンドリアからROSが出て酸化ストレスが生じ、酸化ストレスを受けるとミトコンドリアの機能障害(美容通信2027年6月号)が起こると言う悪循環が起こります。その後、テロメアが短縮(美容通信2022年7月号)(美容通信2024年9月号)されて、細胞周期が停止し、老化細胞が出来る。老化細胞がクリアランスされれば問題はないのですが、残存すれば、SASP(senescence-associated secretory phenotype)(美容通信2026年10月号)を分泌をします。SASPが少なければ、美容治療も奏功しやすいし、皮膚の老化も進み難いのですが…、慢性炎症は老化を進めてしまいます。

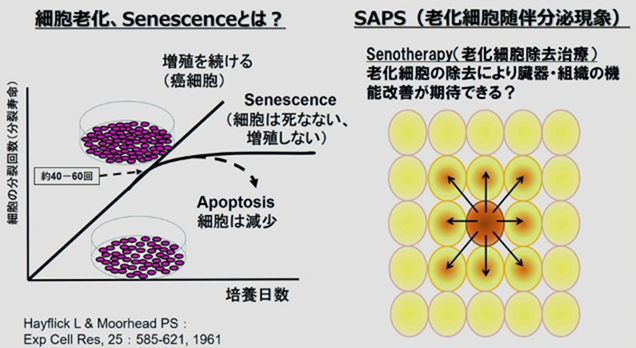

左図を見て下さい。細胞培養を行っていると、最初の頃は生きが良くて細胞はどんどん増えるんですが、パッセージを繰り返すと増えが徐々に悪くなって、そのうちメディオを変えても増えなくなって来ます。増殖はしないけど、死なない=Senescence(細胞老化)って状態になります。1961年にHayflickらによって発見された概念です。この様な細胞分裂の限界は、ヘイフリック限界とも呼ばれ、細胞が分裂寿命を迎えた事によって起こる細胞老化を、特に分裂老化と言います。

左図を見て下さい。細胞培養を行っていると、最初の頃は生きが良くて細胞はどんどん増えるんですが、パッセージを繰り返すと増えが徐々に悪くなって、そのうちメディオを変えても増えなくなって来ます。増殖はしないけど、死なない=Senescence(細胞老化)って状態になります。1961年にHayflickらによって発見された概念です。この様な細胞分裂の限界は、ヘイフリック限界とも呼ばれ、細胞が分裂寿命を迎えた事によって起こる細胞老化を、特に分裂老化と言います。

この細胞老化の主な原因として、細胞分裂が起こると、染色体末端にあるテロメア(美容通信2024年9月号)の短縮が起こりますが、一定の範囲を超えて短縮すると、DNA損傷として認識され、細胞増殖が停止すると言う事が明らかになりました。その後、2000年代に入り、細胞老化には分裂老化の他に、酸化ストレスや癌遺伝子の活性化、放射線や紫外線、炎症性サイトカイン等の様々なストレスによっても、細胞老化が誘発される事が分かって来ました。

2008年になり、老化細胞から炎症性サイトカイン、ケモカイン、増殖因子等を含んだSASPが分泌され、周辺の正常細胞に影響を与えている事が明らかになりました。老化細胞随伴分泌現象(SAPS)とは、組織の中に1個老化が進んだ細胞があると、その周りの細胞はどんどん老化していく。Senescenceって状態は、一個悪い奴を取り除けば、周りは年を取るのが遅くなって、所謂組織の老化、固体老化は抑制出来るのではないか? つまり、テレビドラマ「3年B組金八先生」の中で語られた有名な概念、「腐ったミカンの方程式」です。この方程式は、一つの腐ったミカンが他のミカンを腐らせるという比喩で、組織や集団内の悪影響を示しており、老化に対するワクチンを理解する上で、重要となります。

しかし、悩ましい事に、SASPは必ずしも100%悪者ではありません。創傷治癒の急性期では、SASPが免疫細胞を呼び寄せて、老化細胞を除去して、組織の再生を促してくれるからです。馬鹿とハサミは使い様ではありませんが、これをアンチエイジングの治療として逆手に取らない手はありません(笑)。尤も、過ぎたるは猶及ばざるが如し。これが慢性的に持続すると、免疫細胞による除去が不十分なまま、老化細胞が溜って来ると、今度はSASPが炎症を出し続けて、インフラメイジング(Inflammaging)を引き起こしてしまいます。用語の補足になりますが、インフラメイジング(Inflammaging)とは、炎症(inflammation)と老化(aging)を組み合わせた造語で、慢性的な低レベルの炎症が老化や関連疾患に深く関与している事を示します。

しかし、悩ましい事に、SASPは必ずしも100%悪者ではありません。創傷治癒の急性期では、SASPが免疫細胞を呼び寄せて、老化細胞を除去して、組織の再生を促してくれるからです。馬鹿とハサミは使い様ではありませんが、これをアンチエイジングの治療として逆手に取らない手はありません(笑)。尤も、過ぎたるは猶及ばざるが如し。これが慢性的に持続すると、免疫細胞による除去が不十分なまま、老化細胞が溜って来ると、今度はSASPが炎症を出し続けて、インフラメイジング(Inflammaging)を引き起こしてしまいます。用語の補足になりますが、インフラメイジング(Inflammaging)とは、炎症(inflammation)と老化(aging)を組み合わせた造語で、慢性的な低レベルの炎症が老化や関連疾患に深く関与している事を示します。

老化細胞のクリアランス

老化細胞のクリアランスですが、老化細胞は完全には排泄する事は難しいですが、全く打つ手がない訳ではない訳ではありません。

■免疫細胞による除去

しかし加齢に伴い、炎症が過剰に起こっていたり、個体の免疫が下がっていると、免疫細胞による除去も不十分ならざる得ません。

■セノリティクスsenolytics

薬剤を用いて、老化細胞を選択的にアポトーシスに誘導します。所謂、流行りのワクチンによる老化細胞を除去する方法(美容通信2026年10月号)って奴で、現在世界中でと~ってもホットな研究分野とされています。

薬剤を用いて、老化細胞を選択的にアポトーシスに誘導します。所謂、流行りのワクチンによる老化細胞を除去する方法(美容通信2026年10月号)って奴で、現在世界中でと~ってもホットな研究分野とされています。

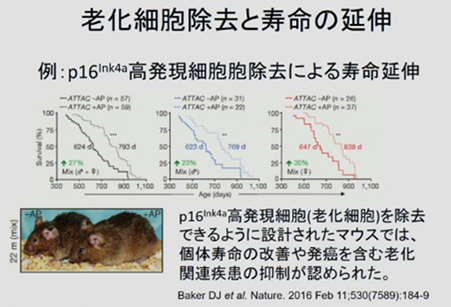

2011年、Bakerらは、老化した細胞を取り除く老化細胞除去「セノリシス(senescence + lysis)」と言う新しい老化治療の概念を提唱しました。左図は、p16と言う老化細胞のマーカーを発現した細胞、つまり腐ったミカンを取り除いたら、寿命が延びたという論文です。この結果を受け、セノリシスは新たな抗老化治療として注目を集め、老化細胞を標的としたセノリティクス薬(老化細胞特異的に細胞死を誘導する薬剤)やセノモルフィクス薬(老化細胞の機能を抑制し、SASPを阻害する薬剤)に関する研究が世界中で盛んに行われるようになりました。

■皮膚で急性炎症を誘導する!

少々荒っぽい治療法ではありますが、皮膚で急性炎症を起こすと、老化細胞が除去されやすい事から、コントロールが付きやすい急性炎症をわざと誘導するなんて事を、美容医療の現場では行ったりする事があります。

創傷治癒過程(美容通信2004年5月号)の、先ずは復習から。創傷治癒過程のフェーズは、①急性炎症、②収束期、③増殖・リモデリングの大きく3つ。急性炎症では、免疫細胞が動員されるだけでなく、老化細胞や壊死細胞、断片化ECMが除去されます。美容医療の現場では、この急性炎症を、後述するトレチノインで強制的に惹起させると言う荒療法があります。老化細胞のクリアランスを考える場合に、この急性期は非常に重要な役割を果たします。そして、増殖・リモデリング期は、新生した線維芽細胞を誘導したり、コラーゲンを再構築させる段階です。急性炎症を起こした3週間後くらい後に、このリモデリング期を利用します。つまり、Qスイッチルビーレーザー(美容通信2013年12月号)やロングパルスヤグレーザー(美容通信2013年9月号)によるトーニングとか、IPL(美容通信2023年4月号)等の熱で刺激して、増殖・モデリング期をぐっとサポートします。また、だらだらと続く慢性炎症を断ち切る時にも、急性炎症を敢えて起こすと言う手もあります。

創傷治癒過程(美容通信2004年5月号)の、先ずは復習から。創傷治癒過程のフェーズは、①急性炎症、②収束期、③増殖・リモデリングの大きく3つ。急性炎症では、免疫細胞が動員されるだけでなく、老化細胞や壊死細胞、断片化ECMが除去されます。美容医療の現場では、この急性炎症を、後述するトレチノインで強制的に惹起させると言う荒療法があります。老化細胞のクリアランスを考える場合に、この急性期は非常に重要な役割を果たします。そして、増殖・リモデリング期は、新生した線維芽細胞を誘導したり、コラーゲンを再構築させる段階です。急性炎症を起こした3週間後くらい後に、このリモデリング期を利用します。つまり、Qスイッチルビーレーザー(美容通信2013年12月号)やロングパルスヤグレーザー(美容通信2013年9月号)によるトーニングとか、IPL(美容通信2023年4月号)等の熱で刺激して、増殖・モデリング期をぐっとサポートします。また、だらだらと続く慢性炎症を断ち切る時にも、急性炎症を敢えて起こすと言う手もあります。

- 表皮の入れ替え

表皮の入れ替えは、表皮のターンオーバーが早いと、DNA損傷を持つ細胞が早く除去されます。後述するトレチノインは、老化細胞の蓄積を防ぎ、光老化や発癌のリスクを減らして、加齢現象のスピードを緩やかにすると言う特徴があります。

- 真皮の入れ替え

真皮は入れ替わりが遅く、損傷で活性化します。真皮のコラーゲン線維の半減期は約10年から15年ですし、エラスチン線維は、70年以上の非常に長い寿命です。通常は、新旧コラーゲン線維の大量入れ替えは行われず、損傷や促進条件下でのモデリングが顕著になります。つまり、敢えて、コントロール可能な!急性炎症を起こして、創傷治癒過程を惹起するのも手と考えられています。

加齢した皮膚への治療

ざっくり纏めると、加齢した皮膚の治療の基本は、外からは、紫外線(美容通信2022年8月号)やブルーライト対策(美容通信2022年2月号)や皮脂のコントロール。中からは、栄養(美容通信2007年3月号)(美容通信2017年9月号)、腸内環境の改善(美容通信2024年8月号)(美容通信2024年2月号)、血流改善(美容通信2023年7月号)(美容通信2007年12月号)、リンパ流改善(美容通信2026年6月号)(美容通信2019年8月号)。そして、足す治療として、フラクセル(美容通信2007年7月号)やQスイッチルビーレーザー(美容通信2013年12月号)、ロングパルスヤグレーザー(美容通信2013年9月号)によるトーニングとか、IPL(美容通信2023年4月号)等の真皮にコントロール可能な急性炎症を惹起出来る様な施術。引く治療としては、慢性炎症の原因を取り除く。これ等を症例に合わせての組み合わせになります。

表皮へのアプローチ:トレチノイン

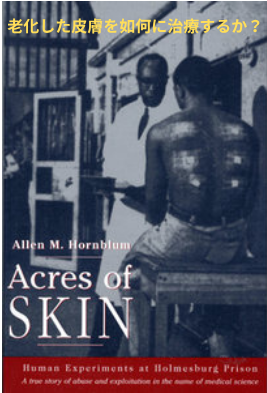

アルバート・M・クリグマン先生は、日光への曝露とシワの発生との相関関係を解明した最初の皮膚科医であり、局所トレチノインを発見しました。トレチノインは 、1957 年に最初に特許を取得し、1962 年に臨床使用が承認されました。ニキビや皺の治療としては、1960年代にペンシルベニア大学のジェームズ・フルトン先生とアルバート・クリグマン先生によって共同開発されたRetin-Aが有名で、ヒトを対象とした最初の第I相試験は、ホームズバーグ刑務所の受刑者に対して実施されました。ペンシルベニア大学は、このRetin-Aの特許を保有し、その後様々な製薬会社にライセンス供与され、1971年に米国食品医薬品局(FDA)のニキビの承認を受けています。クリグマン先生の、白癬の治療法の初期のテストに端を発したフィラデルフィアのホームズバーグ刑務所で囚人を対象に人体実験は、トレチノイン以外にも、枯葉剤の人体毒性の原因となる汚染物質である高用量のダイオキシン等、皮膚科に限定されず、国防総省向けの向精神薬の検査にも及び、ニュルンベルク法典違反を理由に、刑務所にいる間に検査を受けた300人近くの被験者が、クリグマン先生、ペンシルベニア大学、ジョンソン・エンド・ジョンソンを訴えました。訴訟は時効で却下されましたが、ホームズバーグ刑務所でのクリグマン先生の研究は、非倫理的な実験の教科書的な例として知られています。

アルバート・M・クリグマン先生は、日光への曝露とシワの発生との相関関係を解明した最初の皮膚科医であり、局所トレチノインを発見しました。トレチノインは 、1957 年に最初に特許を取得し、1962 年に臨床使用が承認されました。ニキビや皺の治療としては、1960年代にペンシルベニア大学のジェームズ・フルトン先生とアルバート・クリグマン先生によって共同開発されたRetin-Aが有名で、ヒトを対象とした最初の第I相試験は、ホームズバーグ刑務所の受刑者に対して実施されました。ペンシルベニア大学は、このRetin-Aの特許を保有し、その後様々な製薬会社にライセンス供与され、1971年に米国食品医薬品局(FDA)のニキビの承認を受けています。クリグマン先生の、白癬の治療法の初期のテストに端を発したフィラデルフィアのホームズバーグ刑務所で囚人を対象に人体実験は、トレチノイン以外にも、枯葉剤の人体毒性の原因となる汚染物質である高用量のダイオキシン等、皮膚科に限定されず、国防総省向けの向精神薬の検査にも及び、ニュルンベルク法典違反を理由に、刑務所にいる間に検査を受けた300人近くの被験者が、クリグマン先生、ペンシルベニア大学、ジョンソン・エンド・ジョンソンを訴えました。訴訟は時効で却下されましたが、ホームズバーグ刑務所でのクリグマン先生の研究は、非倫理的な実験の教科書的な例として知られています。

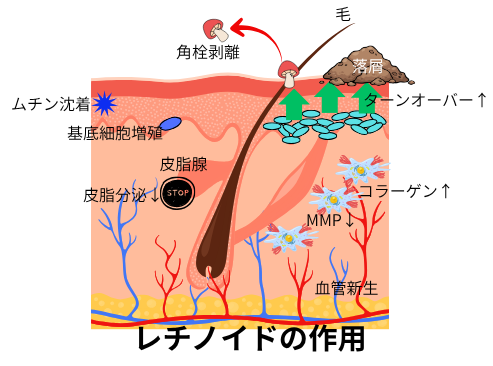

話が随分と脱線してしまいましたが、日本では、トレチノイン(美容通信2005年2月号)は、シミの治療に用いられる塗り薬と広く認識がなされていますが、白人に於いては、トレチノインは小皺とニキビの薬であって、シミの薬ではありません。シミの薬は、ハイドロキノン(美容通信2026年5月号)です。そもそも、白人は紫外線に晒されても、私達黄色人種の様に、シミにはなりません。紫外線による真皮への影響、例えば血管拡張とか、皮膚癌とか、小皺とかが問題にはなりますが、シミにはならないので、シミの治療の専門家すらいないんです(笑)。反対に、私達黄色人種はしっかりと真皮が守られているので、血管拡張や皮膚癌は起こり難いですが、炎症が必ずシミ(炎症後色素沈着)になってしまう人種なんです。

トレチノインは、端的に表現すると、単に表皮のターンオーバーを2倍速くするお薬に過ぎません。つまり、表皮のターンオーバーは通常4週間ですが、これを強制的に2週間に短縮するのですから、どうしても皮膚炎は必発の副作用です。アジア人では、この炎症が非常に曲者で、これが必ずシミ(炎症後色素沈着)になります。その為、つい、トレチノインによるアグレッシブな使用を躊躇してしまいますが、効果を求めるなら、シミのところだけをピンポイントに、短期集中。オバジ(美容通信2004年12月号)も真っ青にガンガン攻めて、シミを外に叩き出します。トレチノインは耐性が出来やすいので、長くても6週間から最大8週間の使用がお約束です。早い時は2週間で、トレチノインの使用を切り上げる事もあります。その後に必発する炎症後色素沈着に対し、予防的にハイドロキノンを長期に亘って、広範囲に使い続けるしかありません。これで中々決着が付かない頑固な肝斑等の場合は、トレチノインは2ヶ月くらい使わないと耐性が取れて、又使えるようになるので、2回目の治療はインターバルを置いて治療を開始します。これが、トレチノインによるシミの治療です。

トレチノインは、端的に表現すると、単に表皮のターンオーバーを2倍速くするお薬に過ぎません。つまり、表皮のターンオーバーは通常4週間ですが、これを強制的に2週間に短縮するのですから、どうしても皮膚炎は必発の副作用です。アジア人では、この炎症が非常に曲者で、これが必ずシミ(炎症後色素沈着)になります。その為、つい、トレチノインによるアグレッシブな使用を躊躇してしまいますが、効果を求めるなら、シミのところだけをピンポイントに、短期集中。オバジ(美容通信2004年12月号)も真っ青にガンガン攻めて、シミを外に叩き出します。トレチノインは耐性が出来やすいので、長くても6週間から最大8週間の使用がお約束です。早い時は2週間で、トレチノインの使用を切り上げる事もあります。その後に必発する炎症後色素沈着に対し、予防的にハイドロキノンを長期に亘って、広範囲に使い続けるしかありません。これで中々決着が付かない頑固な肝斑等の場合は、トレチノインは2ヶ月くらい使わないと耐性が取れて、又使えるようになるので、2回目の治療はインターバルを置いて治療を開始します。これが、トレチノインによるシミの治療です。

繰り返しになりますが、トレチノインの使用により、表皮のターンオーバーが2倍速くなるので、表皮だけは綺麗になります。真皮にあるものはそのまま。真皮は何も変わりません。

表皮のメラニンの代謝(美容通信2027年4月号)は、ターンオーバーに伴う物理的な排泄だけで、それ以外の代謝ありません。メラニンは、元々基底層にあるメラノサイト、30個に1個混じっているメラノサイトが作っていて、それを触手を通して、周囲の30個のケラチノサイトに分配していて、それをケラチノサイトが取り込んで、核の上に帽子の様に乗せて、その帽子の様に乗せたメラニンを持ったままケラチノサイトは、どんどんターンオーバーで上に行って、最後角質になって、剥がれて、垢として体外に出ます。このベルトコンベアーを早く回せば、その分早く出て行くってだけの話です。唯、シミの治療を考える場合に重要なのは、同時に作って、同時に排泄している。風呂の栓を外したまま、水を入れ続ける。相反する2つの事象が、同時に起こっているって事なんです。栓のサイズを小さくするか大きくするか、蛇口の入れる水の量を多くするか減らすか。そのバランスによって、治療結果が左右されます。

表皮のメラニンの代謝(美容通信2027年4月号)は、ターンオーバーに伴う物理的な排泄だけで、それ以外の代謝ありません。メラニンは、元々基底層にあるメラノサイト、30個に1個混じっているメラノサイトが作っていて、それを触手を通して、周囲の30個のケラチノサイトに分配していて、それをケラチノサイトが取り込んで、核の上に帽子の様に乗せて、その帽子の様に乗せたメラニンを持ったままケラチノサイトは、どんどんターンオーバーで上に行って、最後角質になって、剥がれて、垢として体外に出ます。このベルトコンベアーを早く回せば、その分早く出て行くってだけの話です。唯、シミの治療を考える場合に重要なのは、同時に作って、同時に排泄している。風呂の栓を外したまま、水を入れ続ける。相反する2つの事象が、同時に起こっているって事なんです。栓のサイズを小さくするか大きくするか、蛇口の入れる水の量を多くするか減らすか。そのバランスによって、治療結果が左右されます。

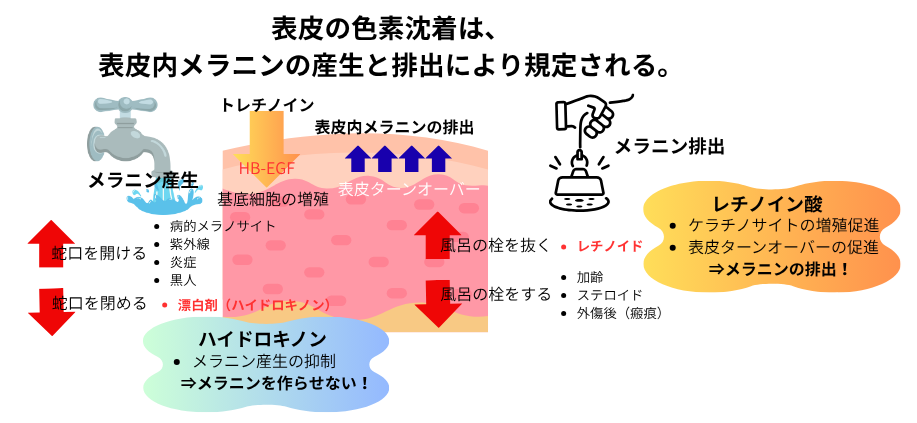

上図を見て下さい。表皮の色は、結局、メラニンの産生の量と排泄の量のバランスで決まります。産生を多くするものとしては、病的なメラノサイトの存在が挙げられます。この病的なメラノサイトの存在があれば、当然作る量が増えてしまいます。紫外線や炎症があれば、一時的には多く作られても、ハイドロキノンの力を借りれば、その産生量を一時的に抑えるは可能です。メラニンの排泄を進める薬は、トレチノインです。表皮のターンオーバーで排出されるところをレチノイドで加速して、排出してくれます。排出を遅くする要素としては、加齢やステロイドを塗った時や外傷後、何か怪我をしたりした後等があります。それが、多分軽い怪我や軽い火傷ならば問題はありませんが、しかし、ある程度以上のダメージを与えるような外傷だと…、もう元には完全に回復する事は難しく、ターンオーバーが遅くなった状態がずっと維持されてしまいます。

上図を見て下さい。表皮の色は、結局、メラニンの産生の量と排泄の量のバランスで決まります。産生を多くするものとしては、病的なメラノサイトの存在が挙げられます。この病的なメラノサイトの存在があれば、当然作る量が増えてしまいます。紫外線や炎症があれば、一時的には多く作られても、ハイドロキノンの力を借りれば、その産生量を一時的に抑えるは可能です。メラニンの排泄を進める薬は、トレチノインです。表皮のターンオーバーで排出されるところをレチノイドで加速して、排出してくれます。排出を遅くする要素としては、加齢やステロイドを塗った時や外傷後、何か怪我をしたりした後等があります。それが、多分軽い怪我や軽い火傷ならば問題はありませんが、しかし、ある程度以上のダメージを与えるような外傷だと…、もう元には完全に回復する事は難しく、ターンオーバーが遅くなった状態がずっと維持されてしまいます。

真皮へのアプローチ

■真皮の入れ替え

真皮ですが、表皮と違い、外に垢になって排泄されないので、細胞と細胞外マトリックス(ECM:Extracellular Matrix)の両方で考える必要があります。

- 細胞のクリアランス

細胞のクリアランスは、マクロファージや好中球によるアポトーシス(美容通信2027年4月号)を誘導する事で老化細胞を除去します。

- 細胞外マトリックスのリモデリング

細胞外マトリックスでは、マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP:Matrix metalloproteinase)の作用で古いコラーゲンやエラスチンの分解されると、新しい細胞外マトリックスの合成が促進されます。マトリックスメタロプロテアーゼ(MMP:Matrix metalloproteinase)とは、コラーゲンやプロテオグリカン、エラスチン等から成る細胞外マトリックスの分解を始めとし、細胞表面に発現する蛋白質の分解、生理活性物質のプロセシング等と、その作用は多岐に亘り、1968年にはヒトの皮膚に存在する事が示されました。小泉パパの「自民党をぶっ壊す」ではありませんが、ECMリモデリングには、壊すって事が大事!なんです。まあ、構造改革を掲げた小泉(純一郎)政権は、「郵政民営化」を始め、財政・地方・外交といったあらゆる分野に変革を持ち込みましたが、その一方で、地方の衰退、格差の拡大、官僚機構の機能低下といった“副作用”ももたらしましたが…。政治の世界はいざ知らず、少なくとも皮膚に関しては、ECMを分解すると、老化細胞の足場が崩れて、脱落しやすくなります。ECMの断片と言うのは、侵襲に伴う細胞障害時に放出される自己由来分子であるDAMPs (damage-associated molecular patterns) (美容通信2024年3月号)として作用すると、免疫細胞を誘導する事が出来るので、老化細胞がより効果的に除去されます。

- 老廃物の回収

壊した老廃物を回収するシステムは、リンパ管と静脈系が老化していると、ゴミが捌けません。部屋を綺麗にしようとして、レーザーを照射したりトレチノインを塗ったり、所謂盛る事だけに専念したデコる治療を行っても、出たゴミが回収出来なければ、ゴミ屋敷化してしまいます。部屋を掃除してから綺麗にする!と言う発想が、非常に重要です。

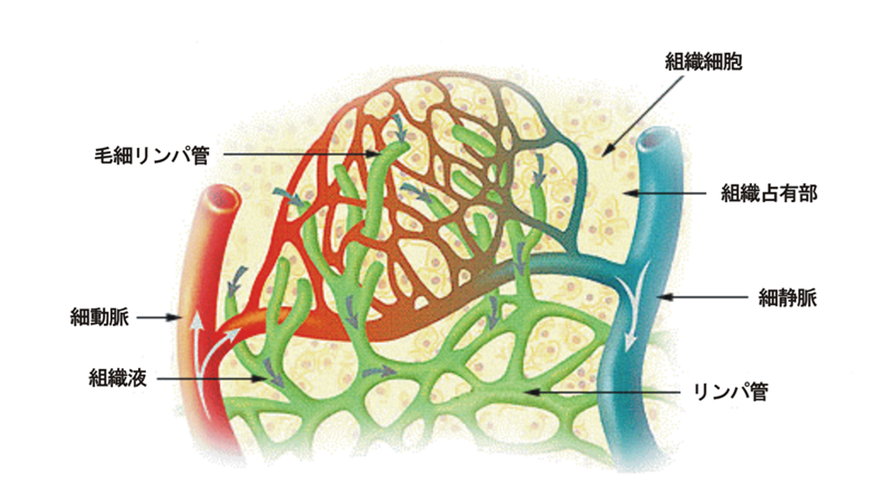

真皮の排泄経路ですが、大きく分けると経路は2つ。①リンパ管系と、②毛細血管・静脈系です。

真皮の排泄経路ですが、大きく分けると経路は2つ。①リンパ管系と、②毛細血管・静脈系です。

老化細胞や免疫細胞の残骸(デブリ)やECM分解産物、炎症メディエーターは、リンパ管(美容通信2019年8月号)が担当します。主な排泄経路です。リンパ管は、免疫監視を行いながらデブリを回収し、静脈角へと還流を行う、皮膚から始まるone wayで、循環している訳ではありません。術後の傷の治りを左右するのは、このリンパ管系の機能も大きく関与します。

毛細血管・静脈系は、水分や二酸化炭素、小分子代謝産物、マクロファージが分解した後の最終代謝産物等の、分子量が小さい小物の排出を行います。リンパ管とは異なり、血流に戻る循環型の経路で、肝臓や腎臓で代謝・排泄されます。

瘀血は皮膚に現れやすく、血管拡張(赤ら顔、下肢静脈瘤)、苔癬化、線維化、目の周りのクマ・くすみ、炎症後色素沈着、肝斑等の所見が出現します。瘀血は微小循環障害だけでなく、血液の性状や血管壁の構造の不安定化にも関わっており、桂枝茯苓丸の様な漢方薬(駆瘀血剤)(美容通信2026年6月号)は、リンパ管や血管内皮細胞の老化対するアプローチが得意な為、真皮の排泄促進として併用する事もあります。

瘀血は皮膚に現れやすく、血管拡張(赤ら顔、下肢静脈瘤)、苔癬化、線維化、目の周りのクマ・くすみ、炎症後色素沈着、肝斑等の所見が出現します。瘀血は微小循環障害だけでなく、血液の性状や血管壁の構造の不安定化にも関わっており、桂枝茯苓丸の様な漢方薬(駆瘀血剤)(美容通信2026年6月号)は、リンパ管や血管内皮細胞の老化対するアプローチが得意な為、真皮の排泄促進として併用する事もあります。

■治療の基本は、真皮の活性化に必要な急性炎症の惹起

真皮は入れ替わりが遅く、損傷で活性化します。真皮のコラーゲン線維の半減期は約10年から15年。エラスチン線維に至っては、非常に長生きさんで70年以上です。通常は、新旧コラーゲン線維の大量入れ替えは行われず、損傷や促進条件下でのモデリングが顕著になります。つまり、真皮への美容医療のアプローチは、敢えてコントロール可能な!急性炎症を起こして、創傷治癒過程を惹起する手法を取ります。

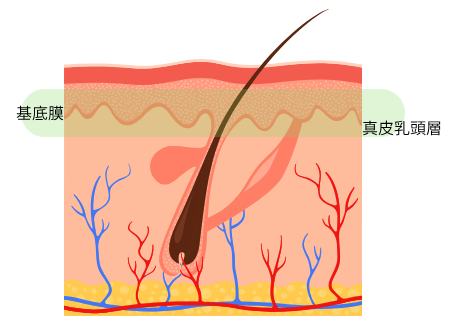

皮膚の加齢を最も効率良く治療が出来る層は、基底膜と真皮乳頭層!

皮膚の加齢を最も効率良く治療が出来る層は、基底膜と真皮乳頭層です。皮膚の代謝の方向は、inside outの一方通行。皮膚まで届く栄養とか酸素は、毛細血管から真皮に運ばれて、拡散によって表皮に移行します。

皮膚の加齢を最も効率良く治療が出来る層は、基底膜と真皮乳頭層です。皮膚の代謝の方向は、inside outの一方通行。皮膚まで届く栄養とか酸素は、毛細血管から真皮に運ばれて、拡散によって表皮に移行します。

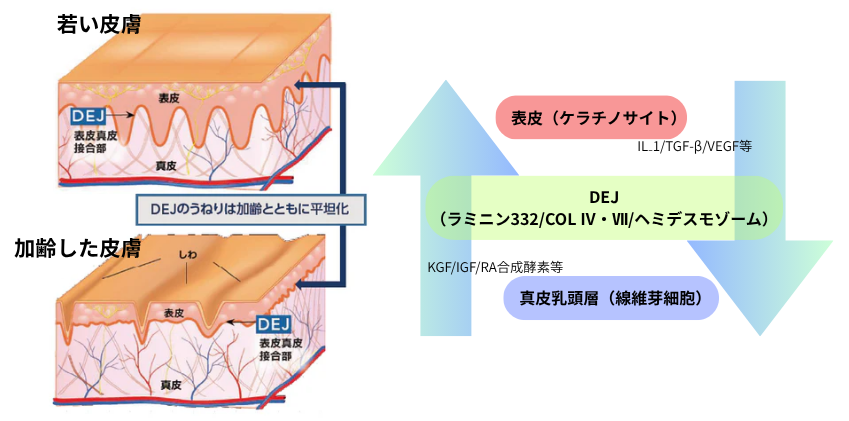

表皮と真皮はクロストークしていて、特に基底膜はクロストークの交差点で、表皮の細胞であるケラチノサイトと真皮にある線維芽細胞の双方向のシグナルを持っています。表皮と真皮の接合部はDermal Epidermal Junction(DEJ)と呼ばれ、このDEJが、若い皮膚の様にうねりがあると、機械的な強度、そして物質の交換する能力が高いとされています。真皮の乳頭層は、最も線維芽細胞と毛細血管が豊富で、皮膚の支持力の基盤を担っている層です。

基底膜と表皮の関係については、基底膜のコラーゲンⅣやラミニンの破壊が起点となり、栄養供給とターンオーバーが低下する(Amano S. J Invest Dermatol Symp Proc. 2009: 14(1): 2-7.)(Rousselle p. Biomolecules. 2020; 10(12): 1607.)事が知られています。また、基底膜と真皮乳頭層の関係については、基底膜を再生させると、真皮乳頭層のコラーゲン線維が回復し、皮膚の構造的・機能的老化を抑制出来る(Iriyama S, et al. Sci Rep. 2022; 12: 4856)事が知られています。つまり、基底膜と真皮乳頭層の機械的強度を回復させると、皮膚を支える層自体が強化され、肌色とか肌質の改善だけでなく、軽症から中等度の皺や弛みも、皮膚の2mmの世界で改善するって事なんですね。

*註:HISAKOの美容通信に記載されている料金(消費税率等を含む)・施術内容等は、あくまでも発行日時点のものです。従って、諸事情により、料金(消費税率等を含む)・施術内容等が変更になっている場合があります。予め、御確認下さい。

*治療の内容によっては、国内未承認医薬品または医療機器を用いて施術を行います。治療に用いる医薬品および機器は当院医師の判断の元、個人輸入手続きを行ったものです。

*使用中や使用後、刺激またはアレルギーによる赤み、かゆみ、痛み、腫れ等の異常が現れた場合、使用を中止し、医師に相談してください。

関連ページ

関連するHISAKOの美容通信をピックアップしました。

来月号の予告

最新のメンズヘルスケア情報です。

<男性ホルモン研究の最先端2025:テストステロン>