HISAKOの美容通信2026年8月号

低温殺菌した次世代善玉菌アッカーマンシア|肥満をコントロールする食用菌(欧州食品安全機関EFSA承認)

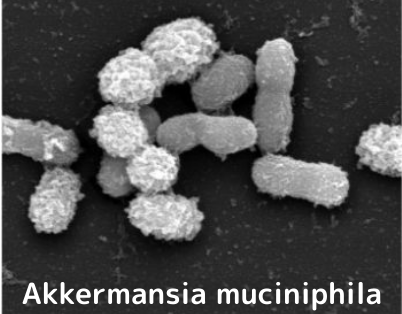

アッカーマンシア ムシニフィラは、多くの既知のプロバイオティクスとは異なり、粘液層に生息するユニークな共生微生物で、腸バリア機能を強化する事で、エネルギー、脂質、グルコース代謝や免疫反応等、様々な身体機能をサポートします。腸管だけでなく筋肉、脳、皮膚等を若返らせる事が知られており、別名・若返りの菌として有名です。また、Ⅱ型糖尿病の予防の他、その肥満改善効果から痩せ菌としても知られており、2021年には低温殺菌したアッカーマンシア ムシニフィラが「肥満をコントロールする食用菌」として欧州食品安全機関(EFSA)に承認されています。しかし、アッカーマンシア ムシニフィラは、欧米人、特にヨーロッパ人が多く保有する菌ですが、日本人では1%以上持っている人は1割もおらず、そもそも日本人はこの菌を殆ど持っていません。新鮮な果物や野菜、種子、ハーブを多く含む食事により、腸内での増殖が期待出来ますが、十分な量を確保する為には、生菌より安全で効果的な、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラの摂取が望ましいとされています。

アッカーマンシア ムシニフィラは、多くの既知のプロバイオティクスとは異なり、粘液層に生息するユニークな共生微生物で、腸バリア機能を強化する事で、エネルギー、脂質、グルコース代謝や免疫反応等、様々な身体機能をサポートします。腸管だけでなく筋肉、脳、皮膚等を若返らせる事が知られており、別名・若返りの菌として有名です。また、Ⅱ型糖尿病の予防の他、その肥満改善効果から痩せ菌としても知られており、2021年には低温殺菌したアッカーマンシア ムシニフィラが「肥満をコントロールする食用菌」として欧州食品安全機関(EFSA)に承認されています。しかし、アッカーマンシア ムシニフィラは、欧米人、特にヨーロッパ人が多く保有する菌ですが、日本人では1%以上持っている人は1割もおらず、そもそも日本人はこの菌を殆ど持っていません。新鮮な果物や野菜、種子、ハーブを多く含む食事により、腸内での増殖が期待出来ますが、十分な量を確保する為には、生菌より安全で効果的な、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラの摂取が望ましいとされています。

以前、美容通信(美容通信2024年1月号)でも「若返りの菌」としてご紹介したアッカーマンシア ムシニフィラが、漸く日本でも販売の運びとなりました! やったー!

腸内細菌叢

腸は、私達の体の中で重要な消化器官であり、最も多くの栄養素の吸収の場であるのと同時に、最大の免疫・解毒器官でもあります。腸管には約1000億個の神経細胞が散在し、きのこ会議さながらの複雑怪奇?魑魅魍魎?な神経のネットワークを構築しており、第二の脳(美容通信2012年8月号)とも呼ばれています。腸の機能と私達の健康には密接な繋がり(美容通信2020年6月号)(美容通信2024年6月号)(美容通信2026年7月号)があり、その重要な役割を担っているのが、腸に棲息する膨大な数の細菌やファージ、ウィルス、原生生物、線虫、真菌達です。中でも細菌は、この混沌とした群衆の中での一際大きな勢力であり、中間代謝物又は表面抗原を介して生理活動に関わっています。腸内細菌叢は、物質代謝と免疫防御の要で、神経や免疫、内分泌経路を介して中枢神経系に情報を伝達し、気分や行動、その他の脳機能を遠隔操作します。睡眠、記憶、不安、鬱病等は、彼らの仕業!と決め付けたとしても、決して過言とは言い切れません。以前美容通信のコラム欄でも触れましたが、「3年目の浮気」は、自ら引っ越しが出来ない腸内細菌達が、恋人?配偶者?が新たに持ち込んだ不遇な(食)環境から脱すべく起こした反乱なのです。

腸は、私達の体の中で重要な消化器官であり、最も多くの栄養素の吸収の場であるのと同時に、最大の免疫・解毒器官でもあります。腸管には約1000億個の神経細胞が散在し、きのこ会議さながらの複雑怪奇?魑魅魍魎?な神経のネットワークを構築しており、第二の脳(美容通信2012年8月号)とも呼ばれています。腸の機能と私達の健康には密接な繋がり(美容通信2020年6月号)(美容通信2024年6月号)(美容通信2026年7月号)があり、その重要な役割を担っているのが、腸に棲息する膨大な数の細菌やファージ、ウィルス、原生生物、線虫、真菌達です。中でも細菌は、この混沌とした群衆の中での一際大きな勢力であり、中間代謝物又は表面抗原を介して生理活動に関わっています。腸内細菌叢は、物質代謝と免疫防御の要で、神経や免疫、内分泌経路を介して中枢神経系に情報を伝達し、気分や行動、その他の脳機能を遠隔操作します。睡眠、記憶、不安、鬱病等は、彼らの仕業!と決め付けたとしても、決して過言とは言い切れません。以前美容通信のコラム欄でも触れましたが、「3年目の浮気」は、自ら引っ越しが出来ない腸内細菌達が、恋人?配偶者?が新たに持ち込んだ不遇な(食)環境から脱すべく起こした反乱なのです。

通常は、人間界同様に、腸内細菌叢の組成は比較的安定しているものです。しかしながら、この量や組成、代謝産物のレベルは、癌やその他の疾患の際に、変化が認められます。それが、病気の結果なのか、腸内環境が変化したから病気になったのか、若しくは両方なのかは…分かりませんが。

アッカーマンシア(Akkermansia muciniphila)は、こんな菌だ

繰り返しになりますが、私達人間の腸内細菌叢の解析が進み、幾つかの疾患で共通して増加する細菌、減少する細菌が同定されつつあります。これらの細菌を分離・培養し、最終的には病気の治療や予防に繋げる試みが、近年盛んに行われるようになって来ました。これまでのビフィズス菌や乳酸菌等の善玉菌(美容通信2014年1月号)(美容通信2013年8月号)(美容通信2012年8月号)とは異なる、次世代の善玉菌達で、その代表格がアッカーマンシア ムシニフィラ(美容通信2024年1月号)です。

アッカーマンシア ムシニフィラ

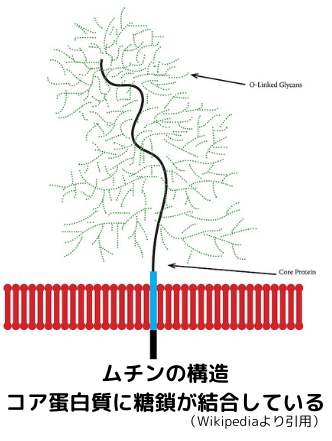

アッカーマンシア ムシニフィラは、2004年に、オランダのムリエル・デリエンにより、健康な人のうんこから分離された、消化管の粘膜表面のムチンを単一の栄養源として生育出来る細菌です。ムチンは、分子量100万~1000万の糖を多量に含む糖タンパク質(粘液糖タンパク質)の混合物で、杯細胞から分泌され、粘膜表面を物理的に外的刺激から保護する役割があります。アッカーマンシア ムシニフィラは、大人の腸内細菌の1~4%を占め、大腸に生息しています。アッカーマンシア ムシニフィラの量が減少すると、腸のバリアが破壊され、血漿エンドトキシンレベルの上昇、異常な炎症反応、代謝障害に繋がります。それ故、肥満、糖尿病、炎症性腸疾患、精神疾患、老化、その他の病気の発生と進行に大きく関わっていますし、一部の癌の治療に於ける免疫療法の有効性を向上させる可能性も指摘されています。

アッカーマンシア ムシニフィラは、2004年に、オランダのムリエル・デリエンにより、健康な人のうんこから分離された、消化管の粘膜表面のムチンを単一の栄養源として生育出来る細菌です。ムチンは、分子量100万~1000万の糖を多量に含む糖タンパク質(粘液糖タンパク質)の混合物で、杯細胞から分泌され、粘膜表面を物理的に外的刺激から保護する役割があります。アッカーマンシア ムシニフィラは、大人の腸内細菌の1~4%を占め、大腸に生息しています。アッカーマンシア ムシニフィラの量が減少すると、腸のバリアが破壊され、血漿エンドトキシンレベルの上昇、異常な炎症反応、代謝障害に繋がります。それ故、肥満、糖尿病、炎症性腸疾患、精神疾患、老化、その他の病気の発生と進行に大きく関わっていますし、一部の癌の治療に於ける免疫療法の有効性を向上させる可能性も指摘されています。

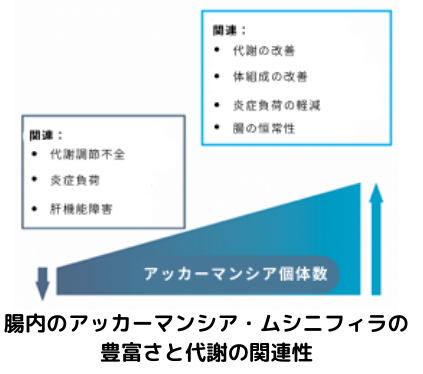

- 腸内のアッカーマンシア ムシニフィラの存在と量は、宿主の代謝の健康状態を示す可能性があります。

- 複数のヒトコホート研究では、肥満、Ⅱ型糖尿病、血糖コントロール障害、高血圧、炎症性腸疾患、肝疾患を患う人のマイクロバイオームに於けるアッカーマンシア ムシニフィラの量が、右図の如く減少しています。

- 逆に、アッカーマンシア ムシニフィラの個体数が多い程、体重・体脂肪量が減少し、インスリン感受性が大きく改善されます。

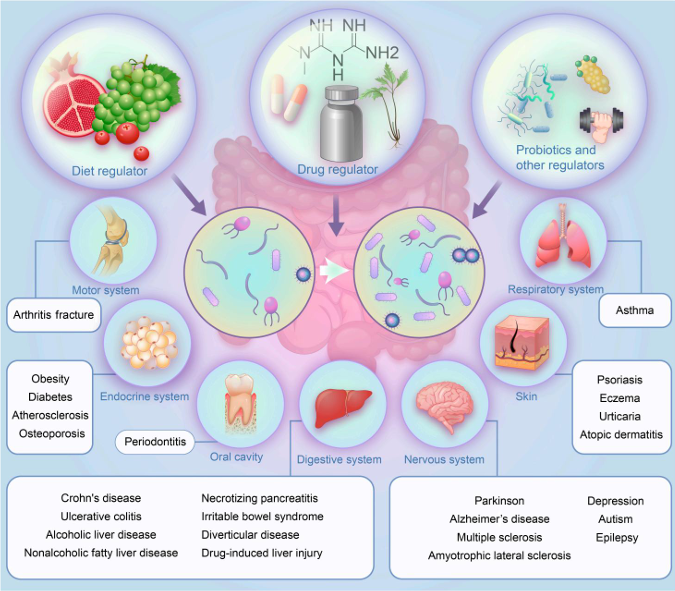

下図は、アッカーマンシア ムシニフィラの存在量の変化とその調節因子を表した図(引用:Xue C 研究2023;6:Article 0107)です。アッカーマンシア ムシニフィラの減少は、内分泌系や神経系、消化器系、呼吸器系、運動系に於いて、様々な病気の発症や進行に関与します。

老齢マウスに対して、若年マウスの糞便移植或いはアッカーマンシア ムシニフィラ投与は、腸管だけでなく筋肉、脳、皮膚等を若返らせる事が知られており、別名・若返りの菌として有名です。また、Ⅱ型糖尿病の予防の他、その肥満改善効果から痩せ菌としても知られており、2021年には低温殺菌したアッカーマンシア ムシニフィラが「肥満をコントロールする食用菌」として欧州食品安全機関(EFSA)に承認され、今やベストセラーサプリメントとしての不動の地位を保っています。

アッカーマンシア ムシニフィラは、欧米人、特にヨーロッパ人が多く保有する菌ですが、日本人では1%以上持っている人は1割もおらず、そもそも日本人はこの菌を殆ど持っていません。このアッカーマンシア ムシニフィラが自分のお腹の中にどれ位棲息しているかは、キリンのMicroBioMe(美容通信2024年8月号)で腸内細菌を調べれば一発で判明します。もし、貴方が日本人の大多数並みにアッカーマンシア ムシニフィラを保有していないと分かったら、彼らの大好物の新鮮な果物や野菜、種子、ハーブを多く含む食事を沢山摂る事で、腸内での増殖が期待出来るかも知れません。しかし、これが中々難問!で…、現実的にはサプリメントで補うと言う究極のずるっこに頼らざる得ない事が往々にしてあります。この度、日本でも漸く”アッカーマンシア”が販売される事になりました。

■アッカーマンシア ムシニフィラの発見と生物学的特徴

2004年にデリエンらは、健康な人のうんこから新しい粘液分解細菌アッカーマンシア ムシニフィラを特定しました。ワーゲニンゲンの著名な微生物学者のアントーン・アッケルマンス博士にちなんで命名されたこの菌は、楕円形の嫌気性グラム陰性細菌です。嫌気性菌ではありますが、意外にタフな菌で、予備的な実験室操作は好気条件下でもありですし、アッカーマンシア ムシニフィラ由来のAmuc_1100は、70℃の高温にも耐えられる耐熱性外膜蛋白質です。幅広い宿主適応と表現型の多様性も有しており、正に、サプリメントの申し子(笑)的特徴を有した菌です。

アッカーマンシア ムシニフィラは、元々お母さんのおっぱいのオリゴ糖を利用して、主要なグリカン分解酵素を合成する事で、赤ちゃんの腸内細菌として早期定着と生存を果たします。腸管内の住人となったアッカーマンシア ムシニフィラは、乳児期に一気に仲間を増やし、1歳までに大人とほぼ同量にまで達するそうです。

腸管粘液は、杯細胞によって合成・分泌され、細菌の存在しない内膜と共生細菌を含む外層を形成します。アッカーマンシア ムシニフィラは、主に腸管の外側のムチン層に居座って、トウモロコシ畑のヒグマさんさながらにムチンを食っちゃ寝、食っちゃ寝して、大きく育ちます。少しばかり補足しますと、アッカーマンシア ムシニフィラのATCC BAA-835Tのゲノムは、シリアダーゼ、β-ガラクトシダーゼ、α-L-フコシダーゼ等のムチン分解に関連する61以上の蛋白質をコードしています。β‐ガラクトシダーゼは、異なるグリコシド結合を選択する事で、ムチン由来の糖鎖を効率的に分解します。更には、アッカーマンシア ムシニフィラの高活性スルファターゼにより、腸管コロニー形成に弾みが付きます。ムチン分解に関与する30種の加水分解酵素は、ムチン条件下で大幅にアップレギュレーションされます。N-アセチルグルコサミントランスポーターAmuc_0502、Amuc_0516は、アッカーマンシア ムシニフィラがムチン培地で増殖した場合に、最もアップレギュレーションされる遺伝子である事も知られています。アッカーマンシア ムシニフィラは、オリゴ糖(他の細菌と相互作用により代謝を調節)やHISAKOが壊滅的に少ない短鎖脂肪酸(酢酸やプロピオン酸、酪酸等)等の様々な代謝産物を生成しています。

腸管粘液は、杯細胞によって合成・分泌され、細菌の存在しない内膜と共生細菌を含む外層を形成します。アッカーマンシア ムシニフィラは、主に腸管の外側のムチン層に居座って、トウモロコシ畑のヒグマさんさながらにムチンを食っちゃ寝、食っちゃ寝して、大きく育ちます。少しばかり補足しますと、アッカーマンシア ムシニフィラのATCC BAA-835Tのゲノムは、シリアダーゼ、β-ガラクトシダーゼ、α-L-フコシダーゼ等のムチン分解に関連する61以上の蛋白質をコードしています。β‐ガラクトシダーゼは、異なるグリコシド結合を選択する事で、ムチン由来の糖鎖を効率的に分解します。更には、アッカーマンシア ムシニフィラの高活性スルファターゼにより、腸管コロニー形成に弾みが付きます。ムチン分解に関与する30種の加水分解酵素は、ムチン条件下で大幅にアップレギュレーションされます。N-アセチルグルコサミントランスポーターAmuc_0502、Amuc_0516は、アッカーマンシア ムシニフィラがムチン培地で増殖した場合に、最もアップレギュレーションされる遺伝子である事も知られています。アッカーマンシア ムシニフィラは、オリゴ糖(他の細菌と相互作用により代謝を調節)やHISAKOが壊滅的に少ない短鎖脂肪酸(酢酸やプロピオン酸、酪酸等)等の様々な代謝産物を生成しています。

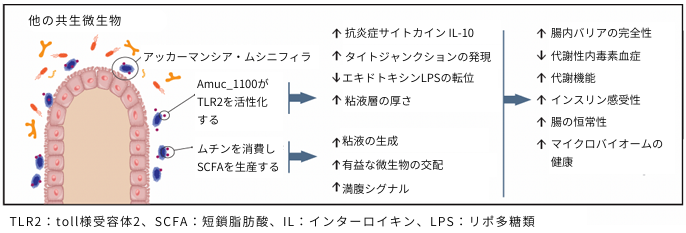

下の図は、アッカーマンシア ムシニフィラの幾つかの作用メカニズム端的に示したものです。

- 杯細胞(ムチン産生細胞)の数と密度を増加させる事で、ムチン産生を促進し、粘膜層の厚みの回復に役立つ。

- 腸管上皮内のタイトジャンクション 蛋白質の発現を増加させ、タイトジャンクションの完全性を高める。

- 外膜蛋白質Amuc_1100は、Toll様受容体(TLR2)に結合し、抗炎症経路の活性化、リポ多糖(LPS)の転座の防止、ムチン分泌と腸管バリアの改善に繋がる。

アッカーマンシア ムシニフィラと病気の関係

アッカーマンシア ムシニフィラの存在量は殆どの病気で減少しますが、パーキンソン病や多発性硬化症、壊死性膵炎、乳児湿疹では増加しています。この様な現象が何故起こっているのかについては、更なる研究が待たれています。以下は、病気とアッカーマンシア ムシニフィラの関連についての論文からの引用抜粋です。より詳しくアッカーマンシア ムシニフィラを知りたい方向けです。

■内分泌系疾患

アッカーマンシア ムシニフィラの外膜蛋白質であるAmuc_1100は、腸管上皮のToll様受容体(TLR2)を介した細胞内シグナルを活性化し、腸管バリアの増強に寄与しているんだそうです。このAmuc_1100は免疫応答にも関与し、抗炎症サイトカインIL-10産生の誘導にも関わっています。この様に、アッカーマンシア ムシニフィラは、直接的及び間接的に生体の代謝・免疫応答に係っており、やっぱり次世代の善玉菌と呼ばれるだけの事はあるんですね。

- 肥満

2013年、Everardらは、高脂肪食誘発性及びレプチン欠乏性肥満マウスでは、アッカーマンシア ムシニフィラが著しく減少している事を発見しました。この報告を機に、肥満との関連性を示す論文が爆発的に報告されるようになりました。今では、アッカーマンシア ムシニフィラと言えば、痩せ菌。「肥満をコントロールする食用菌」として欧州食品安全機関(EFSA)に承認され、ベストセラーサプリメントとして不動の地位を誇っています。

アリゾナ州立大学の研究では、BMIとウエスト周囲径が高い=おデブで健康な大学1年生は、押しなべてアッカーマンシア ムシニフィラが少なかったんだそうです。この現象は、大学生だけでなく、お子ちゃま(未就学児)や妊婦さんに於いても認められ、肥満の程度、肥満手術の既往の他、様々な肥満マーカーと相関しています。また、体脂肪含有量、脂肪量の増加、腹部脂肪とは、負の相関関係が認められました。

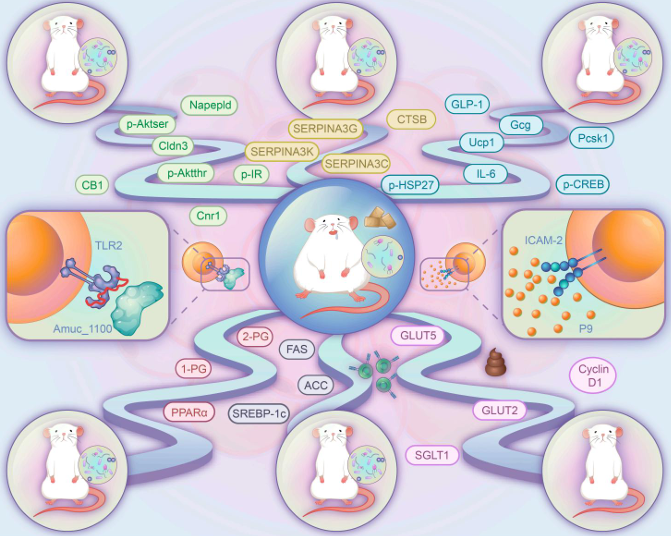

下図は、肥満に於けるアッカーマンシア ムシニフィラの調節機構を表した図です(引用:Xue C 研究2023;6:Article 0107)。

内分泌系について多くの研究者が注目のアッカーマンシア ムシニフィラですが、少し上図の補足をしておきますね。

・Amuc_1100は、2016年に単離された、アッカーマンシア ムシニフィラの外膜蛋白質です。TLR2を活性化し、細胞性免疫を特異的に誘導します。p-AktthrとAktserの発現を促進し、インスリンの感受性を高めます。更には、Amuc_1100は、体内でCldn3の発現とCnr1/CB1軸を調節する事により、腸管透過性の活性化を改善します。Amuc_1100によって調節されるCldn3の発現も、腸管透過性の改善に寄与します。

・P9は、つい最近になってアッカーマンシア ムシニフィラの分泌液から抽出された、84kDaの蛋白質です。P9は、Amuc_1100よりも、肥満と血糖恒常性の改善に於いて強力に作用します。P9は、リガンドの細胞間接着分子2(ICAM-2)を認識して結合します。次にP9は、p-CREBとp-HSP27の発現レベルを促進する事により、消化管ホルモンのグルカゴン様ペプチド1(GLP-1)の分泌を誘導します。GLP-1はエネルギーバランスを調節し、血糖恒常性を改善する作用があります。P9のGLP-1分泌に対する効果は、Amuc_1100の1000倍だそうです。P9は、GLP-1Rシグナル伝達経路とIL-6を活性化する事により、高脂肪食を与えられたマウスの熱産生を促進し、肥満とグルコース恒常性を改善します。

・アッカーマンシア ムシニフィラの細胞溶解物は、セリンプロテアーゼ阻害A3G(SERPINA3)の発現を増加させ、脂肪細胞に於ける脂肪生成を減少させます。カテプシンB(CTSB)は、SERPINA3が脂肪生成を阻害する際に重要な分子です。

・循環血液中の2‐pg及び1-pgレベルを上昇させ、ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体アルファ(PPARα)を活性化して、脂肪代謝を調節します。

・グルコーストランスポーター2(GLUT2)、GULT5及びナトリウム-グルコース結合トランスポーター1(SGLT1)の発現を低下させる事で、炭水化物の吸収を低下させます。

・肝臓の脂肪生成マーカーであるステロール調節エレメント結合蛋白質1c(SREBP-1c)、アセチルCoAカルボキシラーゼ(ACC)及び脂肪酸合成酵素(FAS)の発現レベルを低下させます。

・褐色脂肪細胞(美容通信2018年8月号)の炎症反応を改善し、内毒素血症を軽減し、腸粘膜のバリアを改善します。

・アッカーマンシア ムシニフィラの豊富さは、sCD14とIL-10の発現の増加と関連しています。

- 糖尿病

体重、肥満度指数(BMI)、血中コレステロール値、空腹時血糖が高い人では、正常の人に比べて、腸内のアッカーマンシア ムシニフィラが少ない事が知られています。また、過体重や肥満の人がカロリー制限の食事療法に取り組んだ時に、腸内のアッカーマンシア ムシニフィラが元々多い人ほど、インスリン抵抗性の改善効果が著明に現れるそうです。

体重、肥満度指数(BMI)、血中コレステロール値、空腹時血糖が高い人では、正常の人に比べて、腸内のアッカーマンシア ムシニフィラが少ない事が知られています。また、過体重や肥満の人がカロリー制限の食事療法に取り組んだ時に、腸内のアッカーマンシア ムシニフィラが元々多い人ほど、インスリン抵抗性の改善効果が著明に現れるそうです。

糖尿病の人では、腸管粘膜バリア機構の破綻があり、これが病状をより悪化させる要因となっているのは周知の事実ではありますが、アッカーマンシア ムシニフィラは、粘液分泌を促進させ、バリア機構をより強固にします。因みに、糖尿病のお薬として有名なメトホルミンは、杯細胞の数を増やし、ムチンの産生を亢進、腸管粘膜層を厚くする事で、腸管バリア機構の維持、抗炎症に係り、抗糖尿病作用に寄与する事が知られていますが、その作用機序はまるでアッカーマンシア ムシニフィラもどき!なんです。

下記に、糖尿病に関連する論文を幾つか紹介します。

・肥満糖尿病マウス及びⅡ型糖尿病の肥満患者さんでは、アッカーマンシア ムシニフィラの量が減少しています。

・アッカーマンシア ムシニフィラの豊富さは、空腹時血糖値及びグリコシル化ヘモグロビン値と負の相関関係にあります。

・アッカーマンシア ムシニフィラの内服により、肝臓グリコーゲンレベルが低下し、血清インスリンレベルも耐糖能も増強します。

・また、Amuc_1100とP9は、血糖恒常性の調節に重要な役割を果たし、特にP9は、GLP-1分泌と耐糖能に関与しています。

・インターフェロンγ(IFNγ)は、生体内ではIrgm1の発現を促進する事により、腸粘膜に於けるアッカーマンシア ムシニフィラの存在を脅かすものですが、このIFNγのノックアウトマウスでは、グルコース耐性が大幅に改善されています。

・低温殺菌したアッカーマンシア ムシニフィラでも、GLUT2やSGLT1の発現を低下させて、炭水化物の吸収を抑制します。

・βCDCAを阻害して、FGF15/19を増強し、グリコーゲン合成を刺激します。

- 動脈硬化症

肥満や糖尿病の場合、脂質代謝にも異常が生じる事は良く知られています。しかしながら、アッカーマンシア ムシニフィラの量とアテローム性動脈硬化症の重症度には負の相関関係が認められてはいますが、この菌が脂質代謝を調節する事で動脈硬化症の進行を遅らせているかどうかは、更なる検証が必要なようです。

- 局所的及び全身的な免疫反応の調節

腸間膜のリンパ節の免疫細胞の構成に影響し、樹状MHCⅡやB細胞上のCD86の発現を促進します。マクロファージ(美容通信2024年3月号)、マクロファージマーカー(F4/80)炎症因子(IL-1β、腫瘍壊死因子α(TNF-α)、単球走化性蛋白質1(MCP-1))のレベルは、腸間膜リンパ節の免疫細胞の構成に影響を与え、樹状MHCⅡやB細胞上のCD86の発現を促進します。

- 骨粗鬆症

多くの研究で、有益との報告があります。

■神経系疾患

- 神経変性疾患

パーキンソン病(美容通信2018年7月号)、アルツハイマー病(美容通信2019年4月号)、筋委縮性側索硬化症、多発性硬化症等の神経変性疾患は、特に高齢者だけでなく、彼らを支える人々や社会にとっても大きな問題です。

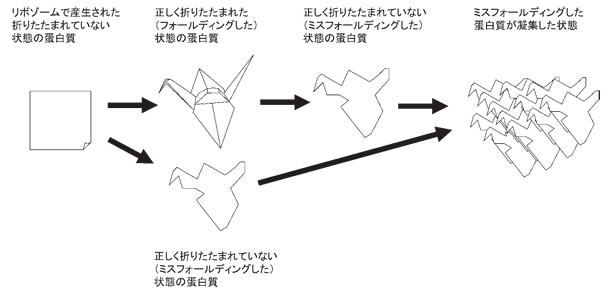

近年、アルツハイマー病やパーキンソン病等の、これ等の、従来は神経変性疾患と呼ばれていた殆どの疾患が、蛋白質の折り紙の折り損ないによって発症するミスフォールディング病であることが明らかになって来ました。左図を見て下さい。ミスフォールディングとは、端的に言うと、出来損ないの折り紙の鶴。蛋白質はリボゾームで産生された段階では、アミノ酸が直線的に繋がったヒモ状の構造をとっていますが、小胞体に輸送され、折り畳まれる事によって、特有の立体構造(ネイティブ構造)を形成し、蛋白質本来の機能を獲得するようになります。しかし、この蛋白質の折り畳みが正しく出来ない若しくは、一旦は正しくフォールディングした蛋白質のネイティブ構造が崩れてしまう、つまり蛋白質品質管理システムの破綻した状態が神経変性疾患であり、決して稀な疾患ではないのです。

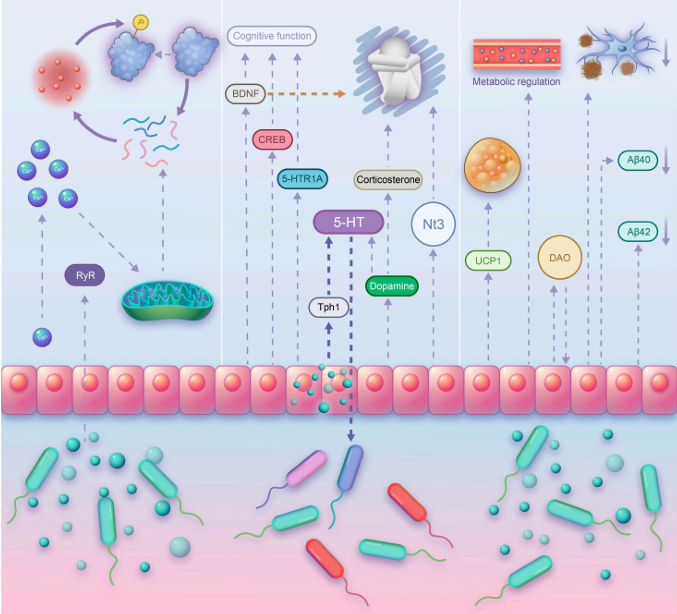

下図は、神経変性疾患に於けるアッカーマンシア ムシニフィラの調節機構を表した図です(引用:Xue C 研究2023;6:Article 0107)。神経変性疾患では、他の疾患と異なり、アッカーマンシア ムシニフィラが善に働く事もあれば、悪に加担する事もあります。

パーキンソン病の発症には、α-シヌクレインの凝集が関係します。この毒性凝集は中枢神経全体で起こりますが、脳内凝集より先に腸神経で起こっており、どうやら、腸内で先ずは発生する疾患ではないかと疑われるようになって来ました。パーキンソン病の患者さんでは、アッカーマンシア ムシニフィラの量が著しく増加しています。アッカーマンシア ムシニフィラ調整培地によるRyR活性化により、細胞内Ca+濃度が上昇し、活性酸素を介して、α-シヌクレインのミスフォールディングが促進される事が分かっています。

アルツハイマー病は、腸内細菌叢の変化が、脳の炎症の進行とアミロイドβ(Aβ)蛋白質の沈着に大きな関与をしている事は知られており、明らかにアッカーマンシア ムシニフィラの量は減少しています。APP/PS1マウスはアルツハイマー病の動物実験モデルとして良く使用されますが、このマウスにアッカーマンシア ムシニフィラを投与したところ、Aβプラーク沈着が減り、Aβ40及びAβ42の発現レベルが低下する事で、空間学習と記憶が改善しました。また、海馬グリア細胞の増殖と炎症性サイトカインの発現を促進して、神経発達とシナプス可塑性を改善します。更には、グルコース代謝及び腸管バリア、脂質代謝も改善します。しかしながら、高脂肪食の早期摂取はロクな事はなく、アルツハイマーマウスの学習や記憶力を損なうだけでなく、アッカーマンシア ムシニフィラの量も減らしてしまいます。また、UCP1を活性化させて、アルツハイマーマウスの褐色脂肪細胞の熱産生を促進します。つまり、アッカーマンシア ムシニフィラは、アルツハイマー病に対する保護因子として作用していると考えられます。

アルツハイマー病は、腸内細菌叢の変化が、脳の炎症の進行とアミロイドβ(Aβ)蛋白質の沈着に大きな関与をしている事は知られており、明らかにアッカーマンシア ムシニフィラの量は減少しています。APP/PS1マウスはアルツハイマー病の動物実験モデルとして良く使用されますが、このマウスにアッカーマンシア ムシニフィラを投与したところ、Aβプラーク沈着が減り、Aβ40及びAβ42の発現レベルが低下する事で、空間学習と記憶が改善しました。また、海馬グリア細胞の増殖と炎症性サイトカインの発現を促進して、神経発達とシナプス可塑性を改善します。更には、グルコース代謝及び腸管バリア、脂質代謝も改善します。しかしながら、高脂肪食の早期摂取はロクな事はなく、アルツハイマーマウスの学習や記憶力を損なうだけでなく、アッカーマンシア ムシニフィラの量も減らしてしまいます。また、UCP1を活性化させて、アルツハイマーマウスの褐色脂肪細胞の熱産生を促進します。つまり、アッカーマンシア ムシニフィラは、アルツハイマー病に対する保護因子として作用していると考えられます。

筋委縮性側索硬化症の患者さんでは、抗生物質による治療により、運動機能が著しく損なわれる事が知られています。腸内のアッカーマンシア ムシニフィラ菌も減少していますが、この菌の投与により、症状の大幅な改善も認められるとの報告もあります。アッカーマンシア ムシニフィラの代謝産物であるニコチンアミド(美容通信2022年6月号)(美容通信2023年7月号)(美容通信2024年5月号)は、筋委縮性側索硬化症の患者さんの血液及び脳脊髄液中のニコチンアミド濃度は低下しており、このニコチンアミドの補給によって、体内での運動機能の改善が認められます。

多発性硬化症は、自己免疫関連の神経変性疾患です。腸内細菌には、免疫反応に作用し、神経変性変化や多発性硬化症の発症を引き起こすものがある事も周知の事実です。アッカーマンシア ムシニフィラは、末梢血単核細胞を刺激して、TH1細胞に分化させ、これが炎症性Tリンパ球反応を進めてしまうからのようです。多発性硬化症の患者さんでは、お腹の中にはアッカーマンシア ムシニフィラが多く存在していますし、実際、マウスでのお話ですが、多発性硬化症の患者さんの糞便移植を行うと、自己免疫性脳脊髄炎は悪化します。

- うつ

鬱では、アッカーマンシア ムシニフィラの存在量は減少していますし、投与によりうつ病様行動は有意に軽減する事が分かっています。腸管バリアの修復を改善し、うつ病関連の大腸炎による損傷を軽減します。更には、血清コルチコステロン、ドーパミン、BDNF、CREB、NT3、及びその他のうつ病関連分子を調節する事により、抗うつ作用を発揮します。

- 自閉症

アッカーマンシア ムシニフィラの減少により、粘液バリア機能が低下し、これが自閉症の発症に関与している可能性が指摘されています。

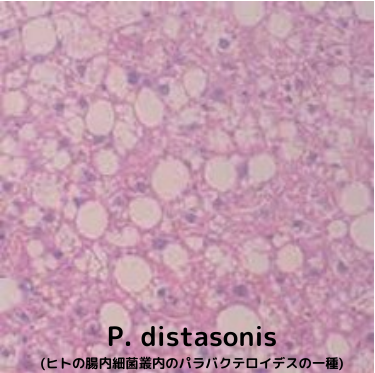

- てんかん

腸内細菌によるケトン食は、難治性のてんかんの治療にも応用されています。6Hz誘発性発作を起こしたマウスの腸内のアッカーマンシア ムシニフィラの量は、ケトン食により大幅に増加します。無菌給餌若しくは抗生物質治療を行うと、このケトン食によるてんかん効果は消失します。パラバクテロイデスは、海馬のGABAレベルとGABA/グルタミン酸比を増加させる事が知られていますが、アッカーマンシア ムシニフィラと一緒に摂取すると、てんかん発作を起こしにくくなり、ケトン食の抗てんかん効果が回復するそうです。

腸内細菌によるケトン食は、難治性のてんかんの治療にも応用されています。6Hz誘発性発作を起こしたマウスの腸内のアッカーマンシア ムシニフィラの量は、ケトン食により大幅に増加します。無菌給餌若しくは抗生物質治療を行うと、このケトン食によるてんかん効果は消失します。パラバクテロイデスは、海馬のGABAレベルとGABA/グルタミン酸比を増加させる事が知られていますが、アッカーマンシア ムシニフィラと一緒に摂取すると、てんかん発作を起こしにくくなり、ケトン食の抗てんかん効果が回復するそうです。

■消化器疾患

- 炎症性腸疾患

アッカーマンシア ムシニフィラはクローン病や潰瘍性大腸炎では減少しており、その存在量は大腸炎活動性及び炎症スコアと負の相関関係があります。低温殺菌したアッカーマンシア ムシニフィラやその由来のEV、Amuc_1100、Amuc_2109は、大腸炎活動性を大幅に低下させ、大腸組織の損傷及び脾腫を軽減し、マクロファージやCD8+1細胞損傷性Tリンパ球(CTL)、炎症性因子、TNF-α、IFNγ、その他の浸潤因子による大腸浸潤を軽減します。

- 非アルコール性脂肪性肝疾患とアルコール性肝疾患

- 非アルコール性脂肪性肝疾患

マウス及び非アルコール性脂肪性肝疾患の患者さんでは、アッカーマンシア ムシニフィラの量は減少しています。アッカーマンシア ムシニフィラの量が多ければ多い程、血清中のアスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、TC、TGの値が低くなります。

アッカーマンシア ムシニフィラは、脂肪合成や様々な炎症因子に関連する遺伝子の発現を調節する事で、肝臓の脂肪代謝に影響を与え、非アルコール性脂肪性肝疾患を予防します。また、MDGや防風通聖散等の、非アルコール性脂肪性肝疾患に治療の際に使用される様々な薬剤の効果を助けてくれます。MDGは、アッカーマンシア ムシニフィラを増加させて、肥満誘発性肝障害及び脂肪肝を軽減します。また、旨味成分として有名なL-アスパラギン酸は、肝臓キナーゼB1(LKB1)-AMP活性化蛋白質軸の活性化因子の主要成分であり、肝臓に於けるエネルギー代謝調節因子及びミトコンドリア複合体の発現を促進しますが、アッカーマンシア ムシニフィラは、肝臓のL-アスパラギン酸レベルを上昇させ、LKB1-AMP軸を活性化します。

アッカーマンシア ムシニフィラは、脂肪合成や様々な炎症因子に関連する遺伝子の発現を調節する事で、肝臓の脂肪代謝に影響を与え、非アルコール性脂肪性肝疾患を予防します。また、MDGや防風通聖散等の、非アルコール性脂肪性肝疾患に治療の際に使用される様々な薬剤の効果を助けてくれます。MDGは、アッカーマンシア ムシニフィラを増加させて、肥満誘発性肝障害及び脂肪肝を軽減します。また、旨味成分として有名なL-アスパラギン酸は、肝臓キナーゼB1(LKB1)-AMP活性化蛋白質軸の活性化因子の主要成分であり、肝臓に於けるエネルギー代謝調節因子及びミトコンドリア複合体の発現を促進しますが、アッカーマンシア ムシニフィラは、肝臓のL-アスパラギン酸レベルを上昇させ、LKB1-AMP軸を活性化します。

ケルセチンとアッカーマンシア ムシニフィラの組み合わせは、非アルコール性脂肪性肝疾患の症状を改善します。

-

- アルコール性肝疾患

アッカーマンシア ムシニフィラの減少は、より重篤な肝疾患と関連しており、この菌の経口投与により、炎症反応が抑制され、症状が軽減する事が知られています。

- その他の消化器疾患

壊死性膵炎患者さんでは、健常者よりも有意に高い事が知られています。

■筋骨格系の疾患

- 関節炎/骨折

アッカーマンシア ムシニフィラの量は、関節炎患者さんに於いても、また、その実験動物モデルに於いても、明らかに少なくなっています。

アッカーマンシア ムシニフィラは、血管再生を促進し、骨折の治癒にも寄与します。ネズミさんの実験では、アッカーマンシア ムシニフィラは腸管のバリア機能を改善し、全身性炎症反応を抑制し、H型血管の形成を促進する事で、骨折の治癒促進をする事が分かっています。

■呼吸器系

- 喘息

喘息の患者さんでは、アッカーマンシア ムシニフィラとFaecalibacterium prausnitziiの数が著しく少なく、又、その数が少ない程、重症度が増す事が知られています。アッカーマンシア ムシニフィラにより、気道過敏性と気道炎症性が低下すだけでなく、アセチルコリンに対する気道過敏性が生体内で有意に減少します。

■その他

- 皮膚疾患

皮膚微生物叢(美容通信2024年2月号)に関する最近の研究では、未だ未だ議論の余地があるとはされていますが、乾癬、湿疹、蕁麻疹、お子ちゃまのアトピー性皮膚炎等の皮膚関連疾患も、アッカーマンシア ムシニフィラと何らかの関連があると考えられています。

- 口腔疾患

歯周炎患者では、アッカーマンシア ムシニフィラの存在量は減少しています。

- 腫瘍性疾患

多くの癌では、健常人と便中微生物叢に違いがある事は良く知られており、癌発生の危険因子と考えられています。アッカーマンシア ムシニフィラは、肺癌や前立腺癌の進行を抑制する効果があるとはされてはいますが、大腸癌については、未だ決着は付いていません。また、アッカーマンシア ムシニフィラは、多くの抗癌剤の重要な調節因子であり、抗腫瘍療法の有効性に影響を及ぼす事が数多く報告されています。腸内生態系を調節して癌治療をサポートすると言う考え方は、これからより多くの研究が期待されている有望分野でもあります。

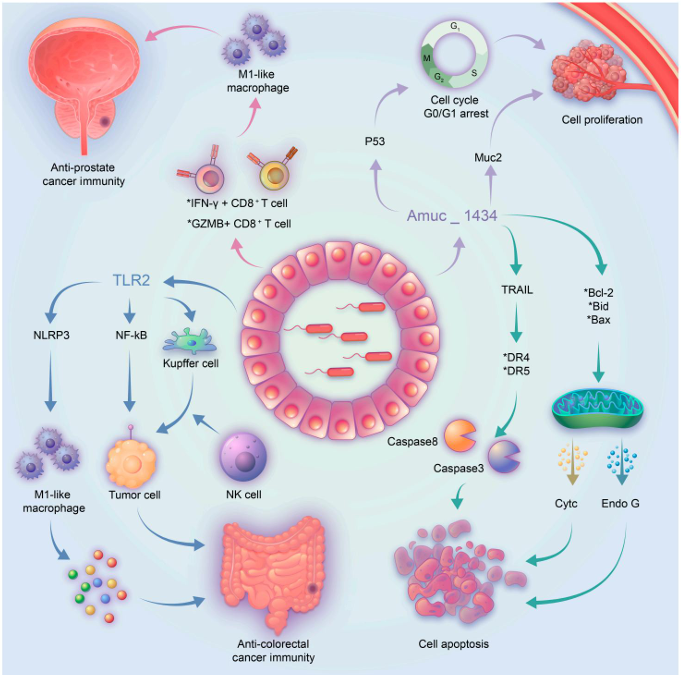

上図は、腫瘍性疾患に於けるアッカーマンシア ムシニフィラの調節的役割を表した図です(引用:Xue C 研究2023;6:Article 0107)。大腸癌に於いて、p53発現を促進する事により、G0/G1細胞周期停止を誘導します。Amuc_1434は、Muc2を調節する事により、LS174T細胞の増殖を阻害します。Amuc_1434は、LS174T細胞に於けるアポトーシスを促進する為に、デスレセセプター及びミトコンドリアアポトーシス経路を活性化します。大腸癌に於いて、アッカーマンシア ムシニフィラは、TLR2/NLRP3及びNF-κB経路を調節する事により、M1様マクロファージ分極を誘導します。クッパー細胞に於ける活性化NLRP3は、腫瘍細胞を殺す為にNK細胞の動員を促進します。アッカーマンシア ムシニフィラ細胞外小胞は、GZMB+CD8+T細胞とIFNγ+CD8+T細胞を増加させる事により、細胞障害性Tリンパ球の抗前立腺癌免疫応答を強化します。

上図は、腫瘍性疾患に於けるアッカーマンシア ムシニフィラの調節的役割を表した図です(引用:Xue C 研究2023;6:Article 0107)。大腸癌に於いて、p53発現を促進する事により、G0/G1細胞周期停止を誘導します。Amuc_1434は、Muc2を調節する事により、LS174T細胞の増殖を阻害します。Amuc_1434は、LS174T細胞に於けるアポトーシスを促進する為に、デスレセセプター及びミトコンドリアアポトーシス経路を活性化します。大腸癌に於いて、アッカーマンシア ムシニフィラは、TLR2/NLRP3及びNF-κB経路を調節する事により、M1様マクロファージ分極を誘導します。クッパー細胞に於ける活性化NLRP3は、腫瘍細胞を殺す為にNK細胞の動員を促進します。アッカーマンシア ムシニフィラ細胞外小胞は、GZMB+CD8+T細胞とIFNγ+CD8+T細胞を増加させる事により、細胞障害性Tリンパ球の抗前立腺癌免疫応答を強化します。

アッカーマンシア ムシニフィラをより増やす為に

アッカーマンシア ムシニフィラの存在量と健康状態の間には、前述の様に相関関係があります。アッカーマンシア ムシニフィラの存在量を回復・促進する為の取り組みとしては、ポリフェノールを豊富に含む食品(EGCG、ベルベリン等)の摂取を増やす、特定のプロバイオティクスを補給する、運動する等が挙げられます。

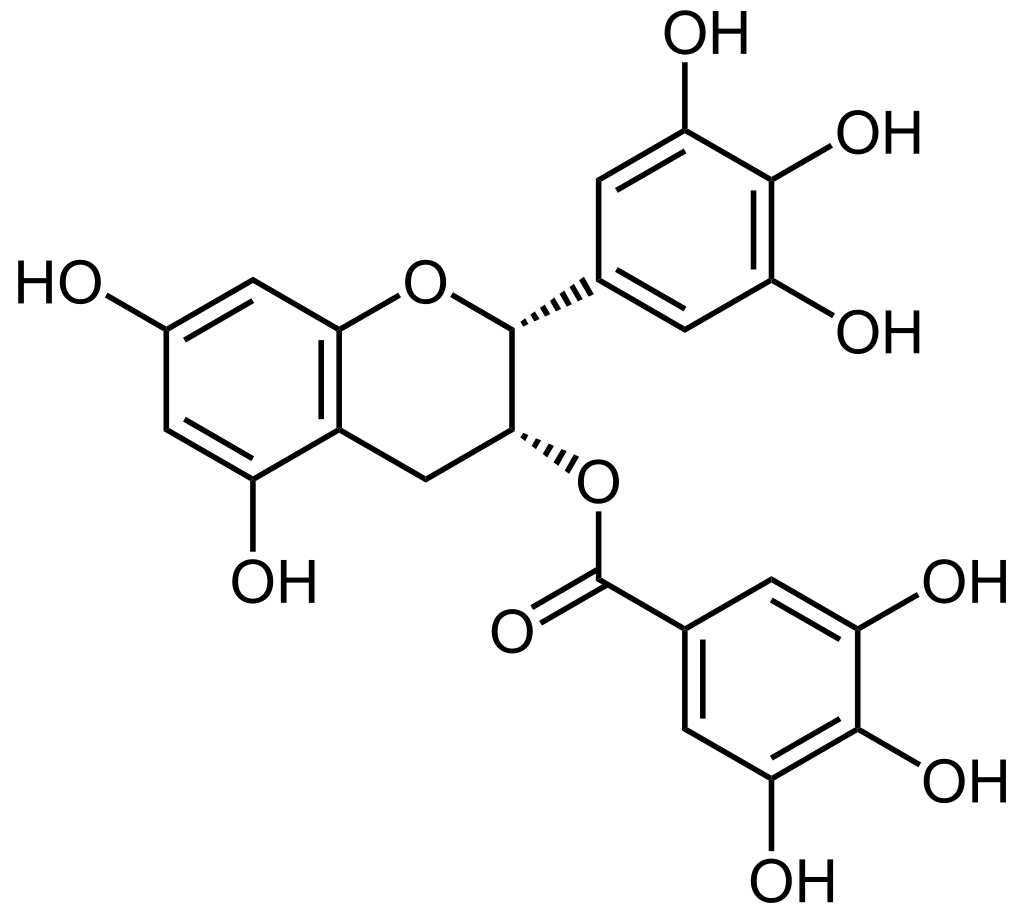

補足ですが、EGCG(没食子酸エピガロカテキンEpigallocatechin gallate)の構造式を左図に示します。EGCGとは、エピガロカテキンと没食子酸のエステルであり、カテキンの一種です。植物の中で、特にお茶に最も豊富に含まれているカテキンでです。強い抗酸化活性が特徴です。緑茶に含まれており、紅茶ではEGCGがテアルビジンに変換されており、含まれていません。EGCGは多くのサプリメントに用いられいます。また、ベルベリンとは、キハダ(ミカン科)やオウレン(キンポウゲ科)等の植物に含まれる、ベンジルイソキノリンアルカロイドの1種で、その名前はメギ科メギ属の属名(Berberis)に由来します。抗菌・抗炎症・中枢抑制・血圧降下等の作用があり、止瀉薬として下痢の症状に処方される他、目薬にも配合されています。

補足ですが、EGCG(没食子酸エピガロカテキンEpigallocatechin gallate)の構造式を左図に示します。EGCGとは、エピガロカテキンと没食子酸のエステルであり、カテキンの一種です。植物の中で、特にお茶に最も豊富に含まれているカテキンでです。強い抗酸化活性が特徴です。緑茶に含まれており、紅茶ではEGCGがテアルビジンに変換されており、含まれていません。EGCGは多くのサプリメントに用いられいます。また、ベルベリンとは、キハダ(ミカン科)やオウレン(キンポウゲ科)等の植物に含まれる、ベンジルイソキノリンアルカロイドの1種で、その名前はメギ科メギ属の属名(Berberis)に由来します。抗菌・抗炎症・中枢抑制・血圧降下等の作用があり、止瀉薬として下痢の症状に処方される他、目薬にも配合されています。

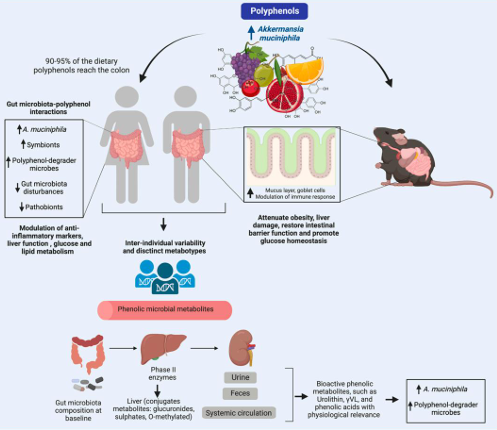

■ポリフェノール

これまでポリフェノールの機能性は、抗酸化作用によるものと考えられて来ましたが、最近の研究によれば、比較的難吸収性ポリフェノール類が直接的に腸内細菌叢に影響し、アッカーマンシア ムシニフィラ等の所謂善玉菌を介して発揮する、抗炎症・抗肥満作用である事が分かって来ました。

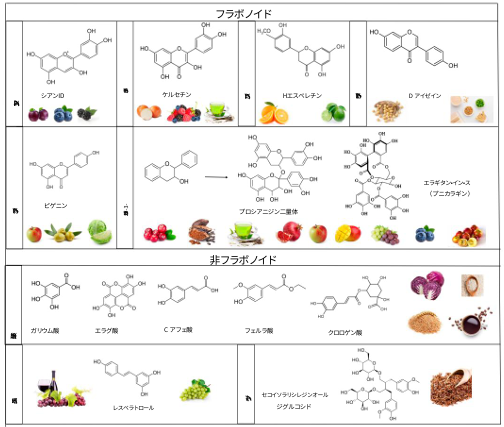

ポリフェノールは、フラボノイドと非フラボノイドの2つの主要な構造クラスに分類され、フェノール環の数と結合により種類が異なります。下図は、ポリフェノールの化学構造と主な食品源です。お野菜や果物、例えば、ザクロ、ベリー類、葡萄、お茶、ココア、コーヒー等には、ポリフェノールが豊富に含まれています。

しかし、食事由来のポリフェノール自体の生体利用率は低く、その約90~95%は小腸では吸収されずに、腸管内腔に蓄積し、胆汁結合体と共に、腸内細菌による酵素活性を受け、段階的に異なる生理的機能を持つ代謝産物が生成されます。つまり、宿主細胞のシグナルの伝達を活性化する重要な仲介者としての腸内細菌叢の存在により、初めて、腸粘膜や遠位臓器に多大な影響を及ぼす事が可能になります。ポリフェノールは、肥満や糖尿病に対抗する有望な食事戦略の一つとして挙げれますが、その実は、アッカーマンシア ムシニフィラの存在があってこその、実力だったんです。

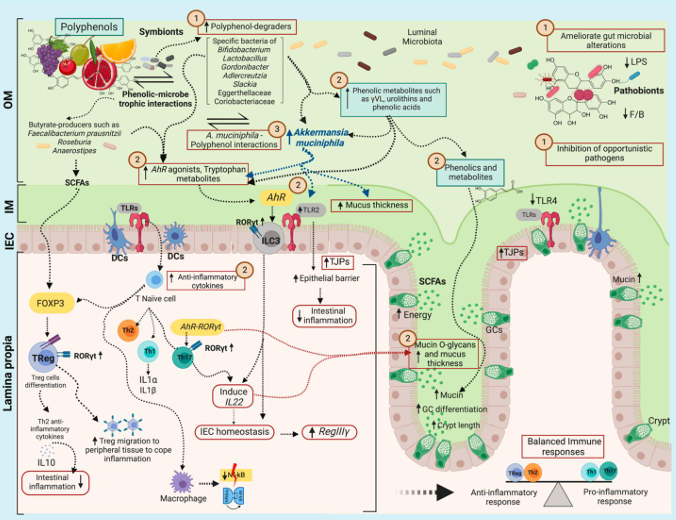

下図は、ポリフェノールが腸内細菌、特にアッカーマンシア ムシニフィラに与える調節効果の模式です(引用:Int. J. Mol. Sci. 2023,24,45)。食事由来のポリフェノールの大部分は、大腸に到達し、腸内細菌叢と相互作用します。ポリフェノールは腸内細菌叢の乱れを抑制し、人間や齧歯類に於いて、アッカーマンシア ムシニフィラの相対的増加を加速します。これ等の変化は、宿主の代謝表現型の代謝と関連しています。

下図は、アッカーマンシア ムシニフィラの増加を促進する多面的なポリフェノール~腸内細菌叢相互作用を示した図(引用:Int. J. Mol. Sci. 2023,24,45)です。肥満やⅡ型糖尿病等の代謝疾患は、主に腸内細菌叢の機能不全の発症と、アッカーマンシア ムシニフィラの相対的な減少を伴う腸内生態系の変化と関連しています。ポリフェノールの摂取(単独又は食物繊維等の他の食物基質との組み合わせ)により、腸内細菌叢の構造が変化し、アッカーマンシア ムシニフィラの相対的な増加を選択的に促進する事で、宿主の代謝状態は改善されます。

ポリフェノールがアッカーマンシア ムシニフィラを刺激する主な3つの経路(上図の①~③)は、以下の通り。

①経路:ポリフェノールと腸内細菌叢の相互作用により、日和見病原菌の抑制が促進されると共に、共生細菌やポリフェノール分解菌が優勢となります。ポリフェノールはリポ多糖(LPS)レベルを低下させ、トール様受容体(TLR)-4を抑制する事で、代謝性エンドトキシン血症を軽減します。ポリフェノール-微生物の栄養相互作用により、フェニルバレロラクトン(PVL)、ウロリチン、フェノール酸等の代謝物が生成されます。新たに生成されたフェノール類と微生物代謝物は、免疫経路を活性化し、腸上皮機能と腸内恒常性を回復し、アッカーマンシア ムシニフィラの増加を促進します。

②経路:フェノール類及びトリプトファン代謝産物が、アリール炭化水素受容体(AhR)をシグナル伝達します。この活性化により、細胞の動員、Th2及びTh17/IL-22応答、ムチン0‐グリカンのモデリング、及び腸上皮細胞(IEC)の変化が抑制されます。更に、AhRの活性化はリンパ球に於いても細胞の動員とIL-22発現に影響を与え、腸の炎症を改善します。こうして、ポリフェノールによるAhR/IL-22経路の誘導は、アッカーマンシア ムシニフィラの為の腸内生態学的ニッチの回復に寄与します。ポリフェノールとアッカーマンシア ムシニフィラは、AhRの共活性化因子として作用し、腸上皮細胞の機能を調節します。TLR2誘導による炎症誘発性マーカーの減少は、低レベルの局所炎症に対処し、上皮タイトジャンクション蛋白質(TJP)を促進するのに役立ちます。更に、酪酸等のSCFAは、転写抑制因子フォークヘッドボックスP3(Foxp3)の活性化を促進する事が出来、これは抗炎症性IL-10の上方制御にも関連しています。

③経路:アッカーマンシア ムシニフィラは、フェノール類やその誘導体によって直接影響を受け、その分子的及び代謝的特性の発現に影響を与えます。

■メトホルミン

メトホルミンは、Ⅱ型糖尿病の治療に使用される薬です。血糖値を制御し、糖尿病の深刻な合併症を防ぐのに役立ちます。また、女性の多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)として知られる月経関連の障害の治療にも使用されるお薬です。メトホルミンは、アッカーマンシア ムシニフィラの増殖を促して粘膜バリアと抗炎症効果を高める事で、メトホルミン自体の抗糖尿病効果を増強すると言う好循環を期待出来ます。

■プロバイオティクス

ラクトバチルス・アシドフィルスLA5を始めとする。多くの腸内細菌は相互に作用し合っています。

生菌より安全で効果的な、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラ

腸内細菌叢は、宿主と共生関係にある微生物の生態系です。これ等の微生物のうち、共生菌であるアッカーマンシア ムシニフィラは、腸管上皮バリアの正常機能を維持すると言う独自の役割から、最近有望な次世代有益微生物として注目をされています。複数のヒトコホート研究により、肥満、Ⅱ型糖尿病、血糖コントロール障害、高血圧、炎症性腸疾患、肝疾患の患者さんのマイクロバイオームでは、アッカーマンシア ムシニフィラの量が減少していました。逆に、腸内のアッカーマンシア ムシニフィラの数値が高い程、体重と体脂肪の量が減り、インスリン感受性が大幅に改善されます。これ等の有益な関連データから、外部からより多くのアッカーマンシア ムシニフィラを摂取すると、宿主に健康上の利点がある可能性が指摘されました。

腸内細菌叢は、宿主と共生関係にある微生物の生態系です。これ等の微生物のうち、共生菌であるアッカーマンシア ムシニフィラは、腸管上皮バリアの正常機能を維持すると言う独自の役割から、最近有望な次世代有益微生物として注目をされています。複数のヒトコホート研究により、肥満、Ⅱ型糖尿病、血糖コントロール障害、高血圧、炎症性腸疾患、肝疾患の患者さんのマイクロバイオームでは、アッカーマンシア ムシニフィラの量が減少していました。逆に、腸内のアッカーマンシア ムシニフィラの数値が高い程、体重と体脂肪の量が減り、インスリン感受性が大幅に改善されます。これ等の有益な関連データから、外部からより多くのアッカーマンシア ムシニフィラを摂取すると、宿主に健康上の利点がある可能性が指摘されました。

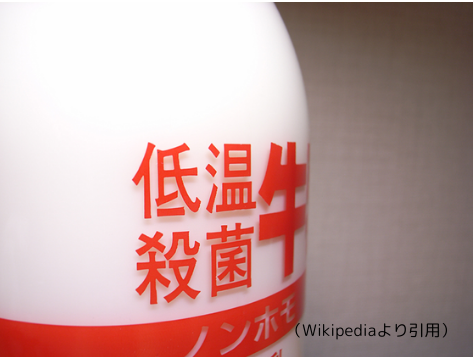

初期の研究では、完全な生菌のみがプロバイオティクス効果を生み出すとされていましたが、その後の研究により、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラが、生菌よりも高い活性を示す事が判明し、世界の市場は低温殺菌した製品が圧倒的なシェアを占めるようになりました。低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラは、細菌を嫌気的に培養し、70℃で30分間低温殺菌し、細胞を濃縮し、凍結保存し、凍結乾燥して製造されます。

画期的な臨床試験

2004年に初めて人間の腸管からアッカーマンシア ムシニフィラを発見した研究者のパトリス・D・カニ、ウィリアム・M・デ・フォスらのワーゲニンゲン大学の研究チームは、過体重又は肥満でインスリン抵抗性のある人に対し、アッカーマンシア ムシニフィラを3ヶ月間投与する臨床試験を行いました。生菌(100億個/日)投与群、低温殺菌(100億個/日)投与群、不活性成分しか入ってない偽物を飲まされた群で、比較検討を行ったところ、下記の様な結果を得ました。

- 生菌と低温殺菌された菌を投与された両群では、安全で忍容性も良好でした。

- 偽物を飲まされたプラセボ群と異なり、生菌と低温殺菌された菌を投与された両群で、メタボリックシンドロームのリスク要因の改善が認められました。しかし、インスリン抵抗性の改善がより顕著に認められたのは、低温殺菌された菌を投与された群のみで、インスリン血症が軽減され、総コレステロールの低下、肥満や耐糖能障害(白血球数等)、炎症(リポ多糖類等)の際に上昇するマーカーが減少しました。

これらの試験結果から、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラが、メタボリックシンドロームのリスク要因に対し、より効果的であると推察されました。

低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラが生菌よりも優れた代謝上の効果を呈するメカニズムとしては、主に外膜蛋白質であるAmuc_1100のToll様受容体2(TLR2)の活性化に起因するものと考えられています。Amuc_1100には、熱耐性があり、低温殺菌温度でもその生物学的構造が維持されます。低温殺菌は、細菌の表面電荷や膜構造に作用して、Amuc_1100の生体利用率を改善し、より高い有効性に繋がるようです。

追加研究により、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラが生菌より優れている事が明らかに!

前述の画期的な臨床試験以来、様々な実験モデルで追加介入研究がなされました。下記に、列挙します。

- C・グラヘダ・イグレシアスらは、生体内モデルで、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラは、これまで有益な代謝効果と関連付けられて来た代謝物(ポリアミン、短鎖脂肪酸、2-ヒドロキシ酪酸、複数の胆汁酸等)の腸内濃度を高めるのに、生菌よりも効果的であると報告した。

- Xuel L, Zhaoらは、潰瘍性大腸炎のマウスモデルで、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラは、生菌と比較して、腸内細菌の異常を修復する事で、潰瘍性大腸炎の症状を緩和する効果が高い事を実証しました。

- 高脂肪食で肥満になったマウスモデルを使用した研究では、崔らは、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラの方が、生菌よりも耐糖能を改善する効果が高かったそうです。

- F・アシュラフィアンらは、生菌及び低温殺菌したアッカーマンシア ムシニフィラが、通常の食事を与えられたマウスの健康状態、腸の正常機能、免疫反応、脂質代謝、腸内微生物組成に及ぼす影響を評価しました。低温殺菌したアッカーマンシア ムシニフィラの方が、生化学的パラメータの改善、炎症性バイオマーカーの減少、腸の正常機能の強化、免疫恒常性の促進に効果的であった事を報告しました。

欧州食品安全機関(EFSA)は、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラ(生菌ではなく!)を「肥満をコントロールする食用菌」と承認した

2021年、欧州食品安全機関(EFSA)は、「低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラは、適切な使用条件下に於いて、適切な対象者が、1日当たり340億個を超えないレベルで摂取する分には安全である。そして、この科学的判断は、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラが、妊婦及び授乳中の女性を除く成人を対象にした、サプリメント及び特別な医療目的の食品に於いて、、1日当たり340億個を超えないレベルで使用されている場合、EU規則(2015/2283)第12条(1)に従って、市場に出す為の条件を満たしている事を立証する、十分な根拠を与えている。」と、全く回りくどいお役所言葉で承認しました。また、2024年に再度実施されたアセスメントでも、EFSAの立場は変更されていません。

2021年、欧州食品安全機関(EFSA)は、「低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラは、適切な使用条件下に於いて、適切な対象者が、1日当たり340億個を超えないレベルで摂取する分には安全である。そして、この科学的判断は、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラが、妊婦及び授乳中の女性を除く成人を対象にした、サプリメント及び特別な医療目的の食品に於いて、、1日当たり340億個を超えないレベルで使用されている場合、EU規則(2015/2283)第12条(1)に従って、市場に出す為の条件を満たしている事を立証する、十分な根拠を与えている。」と、全く回りくどいお役所言葉で承認しました。また、2024年に再度実施されたアセスメントでも、EFSAの立場は変更されていません。

低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラの、他のメリット

製造、輸送、保管条件(時間、温度、水分レベル、水分活性、酸素レベル等)等でいとも簡単に死滅してしまう神経質!な生菌は、正に製造業者泣かせ。それに対し、低温殺菌されたアッカーマンシア ムシニフィラ等のポストバイオティクスは、製造中だけでなく、変化する環境条件下でも元々安定しており、安定的な製品効果が保証されています。更に、プロバイオティクスと異なり、ポストバイオティクスは抗生物質によって阻害されない為、幅広い患者さんで使用が出来ます。プロバイオティクスの微生物が腸管腔から血流に移行する事で、感染が引き起こされる事態を心配する必要もなく、バイ菌に弱い人にも免疫不全の人にも、安全性の懸念が払拭されるのも嬉しい点です。

見出UltraFlora® Healthy Weight with Akkermansia

Metagenics社のUltraFlora Healthy Weight with Akkermansia muciniphilaは、低温殺菌した製品です。健康的な体重管理をサポートし、自然に新陳代謝を高め、血糖値を調整するのを補助してくれます。

Metagenics社のUltraFlora Healthy Weight with Akkermansia muciniphilaは、低温殺菌した製品です。健康的な体重管理をサポートし、自然に新陳代謝を高め、血糖値を調整するのを補助してくれます。

- Akkermansia muciniphilaは、腸の粘液層に自然に見られる「善玉」菌です。腸のバリアを強化し、

健康でバランスの取れた腸内細菌叢を促進することが期待されてい ます. - 血糖値の調節に役立つことが期待されるクロムが含まれています。

- 緑茶抽出物からのEGCGを特長とし、体重管理を更にサポートします 。

冷蔵の必要ありませんが、直射日光の当たらない乾燥した場所に室温で保管して下さい。

1日1カプセルを、水等と共にお召し上がり下さい。

【成分(1カプセル当たり)】

| 成分 | 1カプセル当たり | % 日次値 |

| ビタミンD(コレカルシフェロールとして) | 5 mcg(200 IU) | 25% |

| リボフラビン(ビタミンB2) | 0.21ミリグラム | 16% |

| クロム(ピコリン酸クロムとして) | 200 mcg | 571% |

| 緑茶(Camellia sinensis)葉エキス | 250ミリグラム | ** |

| エピガロカテキンガレート(EGCG) | 100ミリグラム | ** |

| 低温殺菌されたAkkermansia muciniphila MucT™ †TD> | 176 mg(300 億 TFU) | ** |

*パーセントデイリーバリューは、2000カロリーの食事に基づいています。

**デイリーバリューは設定されていません。

†ムクT型™は、The Akkermansia Companyの商標です。

その他の成分は、カプセル[ヒドロキシプロピルメチルセルロース、銅クロロフィリンナトリウム(着色)]、微結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム(植物性)、二酸化ケイ素。

この製品は、非遺伝子組み換え、グルテンフリー、ベジタリアンです。

*註:HISAKOの美容通信に記載されている料金(消費税率等を含む)・施術内容等は、あくまでも発行日時点のものです。従って、諸事情により、料金(消費税率等を含む)・施術内容等が変更になっている場合があります。予め、御確認下さい。

*治療の内容によっては、国内未承認医薬品または医療機器を用いて施術を行います。治療に用いる医薬品および機器は当院医師の判断の元、個人輸入手続きを行ったものです。

*使用中や使用後、刺激またはアレルギーによる赤み、かゆみ、痛み、腫れ等の異常が現れた場合、使用を中止し、医師に相談してください。

関連ページ

関連するHISAKOの美容通信をピックアップしました。

来月号の予告

更年期を境に繰り返す膀胱炎や膣炎、カンジダ。

原因は、あなたの膣内のラクトバジルス乳酸菌が激減して、膣内フローラのバランスが崩れているからかも。

調べてみませんか?

<膣内のフローラを検査する>