HISAKOの美容通信2025年12月号

待望の日本人向け生物学的年齢検査誕生!エピクロック®テストで老化をモニタリングしながら、健康資本を高められる社会に

これまで、老化は、加齢に伴って生じる不可逆的な現象であると考えられ来ました。しかし生物学的年齢を高精度に評価する技術の登場で、老化の捉え方は大きく変わりました。それは、老化には個人差があり、そして老化はコントロール出来ると言う点です。

これまで、老化は、加齢に伴って生じる不可逆的な現象であると考えられ来ました。しかし生物学的年齢を高精度に評価する技術の登場で、老化の捉え方は大きく変わりました。それは、老化には個人差があり、そして老化はコントロール出来ると言う点です。

既に欧米ではエピジェネティック・クロックによる生物学的年齢検査が盛んですが、この度、待望の日本人向け生物学的年齢検査エピクロック®テストが販売開始されました。抗老化に向けた取り組みは、始めるのが早ければ早いほど、歳をとった時に違いとして現れます。エピクロック®テストで、生物学的年齢の変化を定期的にモニタリングしながら、適切な対策を講じ、自らの「健康資本」を当たり前の様に高められる社会の幕開けです。

今まで、欧米人向けの生物学的年齢検査(美容通信2024年1月号)は山の様には語弊がありますが、HISAKOが以前お試し感覚で受けたThe TruAgeTM Testを始め、玉石混交。ホント、仰山以上に沢山(笑)あります。しかし、これ等の従来のアルゴリズムは、日本人の遺伝的特性が十分に考慮されていなかった為、最適な評価が困難とされ、クリニックでは受注をしていませんでした。しかし、この度、漸く日本人向けの生物学的年齢検査エピクロック®テストの販売が開始され、グローバルスタンダードとなりつつある生物学的年齢検査が日本でも受けられるようになりました。

抗老化に向けた取り組みは、始めるのが早ければ早いほど、歳をとった時に違いとして現れます。エピクロック®テストで、生物学的年齢の変化を定期的にモニタリングしながら、適切な対策を講じ、自らの「健康資本」を当たり前のように高められる社会の到来です。

生物学的年齢

FDAは、老化を病気とみなす事を、今盛んに検討中なようです。また、世界保健機構(WHO)が、30年ぶりに、国際疾病分類(ICD)を改定し、加齢関連の(aging-relared)と言う新たな疾病分類コード(ICD-11)が追加されました。「老化は不可逆的な自然現象」と言う従来の通念から、「老化は病であり、治療や予防をすべき対象である」と、老化の捉え方に大きな転換が起こっています。この背景には、生物学的年齢と言う概念が大きく関与しています。

FDAは、老化を病気とみなす事を、今盛んに検討中なようです。また、世界保健機構(WHO)が、30年ぶりに、国際疾病分類(ICD)を改定し、加齢関連の(aging-relared)と言う新たな疾病分類コード(ICD-11)が追加されました。「老化は不可逆的な自然現象」と言う従来の通念から、「老化は病であり、治療や予防をすべき対象である」と、老化の捉え方に大きな転換が起こっています。この背景には、生物学的年齢と言う概念が大きく関与しています。

生物学的年齢とは、身体の細胞や組織の状態に基づく年齢であり、暦年齢(お誕生の日からの経過年数)とは異なる概念です。身体の健康状態や老化の進行具合に加え、心筋梗塞、癌、アルツハイマー病等に代表される加齢関連疾患リスクを反映する指標と考えられています。

老化は、多くの病気の元凶!

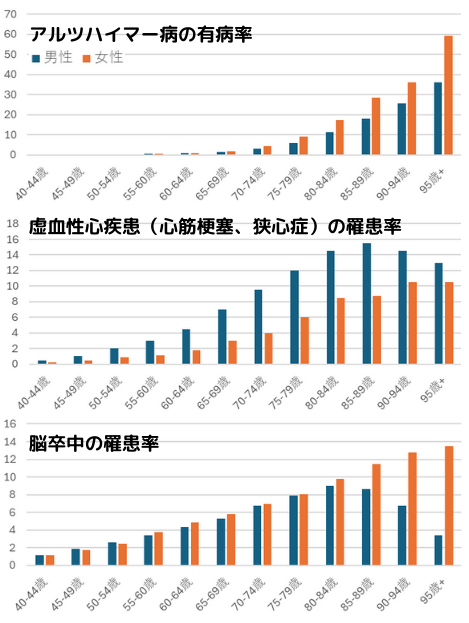

アメリカ国立老化研究所(NIA)は、加齢そのものが、認知症、虚血性心疾患、脳卒中、癌、糖尿病、高血圧等、多くの慢性疾患や症状に於いて、最も重要な危険因子と結論付けています。

アメリカ国立老化研究所(NIA)は、加齢そのものが、認知症、虚血性心疾患、脳卒中、癌、糖尿病、高血圧等、多くの慢性疾患や症状に於いて、最も重要な危険因子と結論付けています。

エピジェネティック・クロック

■エピゲノム

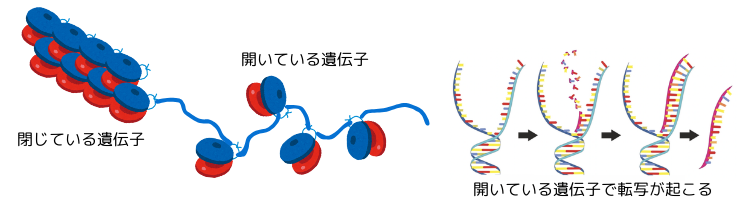

生物の設計図である遺伝子は、DNAに含まれる塩基と言う物質の並び順で規定されています。この塩基配列の情報はゲノムと呼ばれ、先天的に決まっています。一方、遺伝子そのものは変化が無くても、遺伝子の使われ方は細胞の種類や環境に応じて、後天的に変化(美容通信2022年7月号)します。DNAメチル化(美容通信2024年1月号)やヒストン修飾(美容通信2022年6月号)等の、遺伝子の使われ方を調節する仕組みやそれらの制御に関わる分子の相互作用の総称を、エピゲノムと言います。

下図を見て下さい。使う遺伝子は開いておき、使わない遺伝子は閉じておく。エピゲノムとは遺伝子の働き方を制御して、遺伝子の開閉を仕切っているんです。

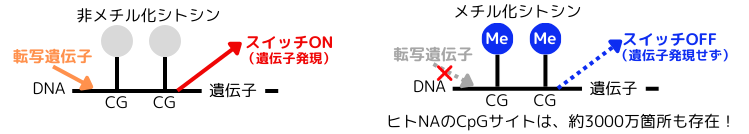

■DNAメチル化

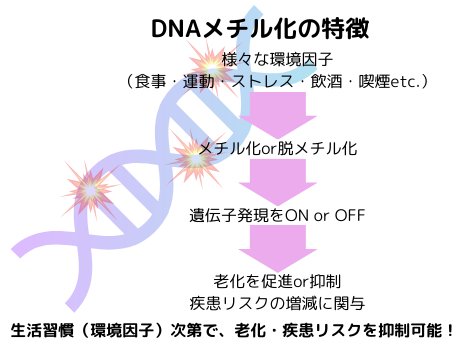

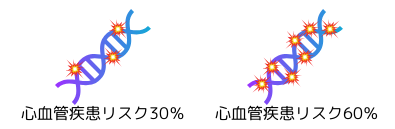

DNAメチル化とは、エピゲノムの一つで、DNA分子のシトシン塩基にメチル基が付加される化学的な修飾の事です。この修飾は、特にCpGサイトと呼ばれる特定の配列で頻繁に認められます。DNAメチル化は遺伝子の発現を調節する効果があるとされ、特定の遺伝子の発現をon/offする役割があり、DNAスイッチとも呼ばれています。DNAに於けるメチル化パターンは、体の老化と密接な関係がある事が分かっています。

- 生物学年齢を評価

DNAメチル化パターンから、生物学的年齢や老化のスピードを評価出来ます。

- 疾患リスクを評価

DNAメチル化パターンから、癌、心血管疾患、認知症、糖尿病等の慢性疾患の発症リスクを評価出来ます。

DNAメチル化パターンから、癌、心血管疾患、認知症、糖尿病等の慢性疾患の発症リスクを評価出来ます。

- 生活習慣の影響を可視化

DNAメチル化パターンから、生活習慣が与える身体への影響を数値化出来ます。

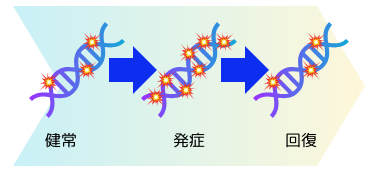

DNAメチル化パターンから、様々な病気の進行・回復度合いを評価出来ます。

■エピジェネティック・クロック

数ある生物学的年齢測定方法の中でも、このDNAメチル化と言うエピゲノム情報に基づき、年齢を計算するエピジェネティック・クロックは、その精度と頑健性(ロバストネス:ある系が応力や環境の変化といった外乱の影響によって変化する事を、阻止する内的な仕組み、又は性質の事で、蛋白質や腸内細菌叢マーカー、遺伝子発現マーカー等と比較して、異常値や外れ値に強く、一貫性のある結果が得られます)の高さから、他の測定方法を凌駕するアルゴリズムであり、最新の研究でも、生物学的年齢を測定する上で、最も有望且つ妥当な方法であると考えられています。欧米では、エピジェネティックスによる遺伝子の制御の状態を調べる事により、実際の年齢よりも身体の細胞や組織がどれだけ老化しているか、若しくは若い状態を保っているかを提示出来る為、既に一般向けに検査(TruAgeTM Test等)が提供されています。

エピジェネティック・クロックにより計算された生物学的年齢は、エピゲノム年齢とも呼ばれ、食事やストレス、運動習慣等の様々な要因によって影響を受けます。つまり、所謂世の中的に健康維持に良いとされる行動を取った事で、真にどれだけの健康効果があったのか、行動前後の変化を可視化する事が出来ます。更に、生活習慣の改善は、生物学的な老化を減速させるだけでなく、生物学的年齢を巻き戻す事が、多くの研究成果で示されています。

エピジェネティック・クロックにより計算された生物学的年齢は、エピゲノム年齢とも呼ばれ、食事やストレス、運動習慣等の様々な要因によって影響を受けます。つまり、所謂世の中的に健康維持に良いとされる行動を取った事で、真にどれだけの健康効果があったのか、行動前後の変化を可視化する事が出来ます。更に、生活習慣の改善は、生物学的な老化を減速させるだけでなく、生物学的年齢を巻き戻す事が、多くの研究成果で示されています。

下記に、報告事例を列挙します。

- 生物学的年齢が上昇すると、罹患リスクが上昇します。(PhenoAge:2018年発表のエピジェネティック・クロック)

- 癌、アルツハイマー病を始め、様々な疾患について、老化加速度との関連性が報告されています。

- 癌:老化速度が+5年で、発症リスクが15%上昇(Lijun et al., 2024)

- 冠動脈疾患:老化加速度の増加は、高い罹患リスクを示す(Qiong Ma., 2022)

- アルツハイマー病:老化加速度と病理学的指標との間には、有意な相関がある。アミロイド蓄積p=0.012 神経原線維変化p=0.0073(Morgan E et al., 2018)

- 慢性閉塞性肺疾患:老化加速度の増加は、高い罹患リスクを示す(Zhishen et al., 2023)

- 心不全:老化加速度の増加は、高い罹患リスクを示す(Xuhong et al., 2022)

- 老化加速度(AgeAccel)の増加に伴い、慢性疾患の発症数が増加します(Qiong Ma et al., 2022)。

- 癌、アルツハイマー病を始め、様々な疾患について、老化加速度との関連性が報告されています。

- 食事、サプリメント、睡眠、呼吸法等の8週間のライフスタイル介入により、生物学的年齢が平均4.6歳、最大で11.0歳低下しました(Fitzerald et al., 2023)。

- 強いストレスで、生物学的な老化が加速します。

ヒト・マウスに於いて、強いストレスに曝されると、生物学的年齢や老化ペースが加速する事が確認されました。ストレスイベントが終了すると、生物学的年齢や老化ペースはリカバリーはしても、元のベースラインまでは戻らないケースもありました。

しかし、既存のアルゴリズムは、学習データとして日本人の情報が殆ど含まれていない為、日本人に適応した場合、遺伝的背景の違いから予測精度が著しく落ちる事が課題でした。この度漸く販売が開始されたエピクロック®テストは、この欠点を補う為に、日本人のDNAメチル化情報を学習し、日本人の遺伝的背景に最適化した検査です。

エピクロック®テストとは

今、HISAKOと同世代の人達の10人に1人が100歳まで生き、その子供世代は5人に1人が100歳を迎えると考えられています。HISAKO個人だけの問題!ではなく、超高齢社会の最先端を突っ走る日本於いては、老化に対処する事は、最大の優先事項の一つです。老化の概念が大きく変化したのは、老化の情報理論の確立です。様々な研究によって老化のメカニズムが分かり始め、老化や寿命を客観的な情報として理解出来る時代となりました。これには「DNAのメチル化」というキーワードが深く関係しています。DNAのメチル化から計算される生物学的年齢は、エピジェネティック・クロックと呼ばれ、これを用いた老化の逆転(若返り(リジュビネーション))研究は、既に有望な成果を示しています。欧米の抗老化クリニックでは、DNAのメチル化情報から老化を評価する時期に来ており、老化速度を調節する治療も可能と考えられています。

ピンピンコロリとは、寿命と健康寿命の差の無さ(不健康期間の短さ)を言い表した表現で、「亡くなる直前まで病気に苦しむ事なく、元気に長生きし、最後は寝込まずにコロリと死ぬ事」と言う、健康的な死に方を意味

する言葉です。略してPPK。大往生とも言います。生殖可能期間以降の寿命が長く、老後を過ごす率が高い私達人間以外の生物では、すべからくピンピンコロリが基本です。この生物学的に非常に珍しい現象は、医療発達の賜物であり、それ以前は、人間も同じ様に人生50年。ピンピンコロリが基本でした。最近は、織田信長に仕えた黒人の「弥助」を侍に仕立てた人気アクションゲームのシリーズ最新作、「アサシン クリード シャドウズ」の炎上ばかりが注目されていますが、下記は、織田信長が好んで演じたとされる敦盛です。

思へばこの世は常の住み家にあらず

草葉に置く白露、水に宿る月よりなほあやし

金谷に花を詠じ、榮花は先立つて無常の風に誘はるる

南楼の月を弄ぶ輩も 月に先立つて有為の雲にかくれり人間五十年、下天のうちを比ぶれば、夢幻の如くなり

一度生を享け、滅せぬもののあるべきか

これを菩提の種と思ひ定めざらんは、口惜しかりき次第ぞ

私達人間の主要な死因でもある癌は、長年蓄積された遺伝子の異常でDNA破壊される事で発生し、人間以外の生物の死因としては非常にレアとされています。その癌にも侵され、その(放射線治療の後遺症で骨髄抑制が生じ、腰の骨が自壊した)挙句に、自立歩行が出来ない≒ピンピンではないHISAKOが、ネンネンコロリ(NNK)に腰から下がどっぷり漬かりながらも、今現在も生き延びて、「ピンピンコロリを理想」とほざくのは、ある意味、不謹慎の誹りを免れませんが(笑)。人間とは欲深いものです。

現在臨床で行われている、細胞の老化を遅延又は逆転させる、或いは老化細胞の除去(排出)する事を目的とした抗加齢療法(美容通信2022年6月号)(美容通信2022年7月号)としては、栄養(美容通信2023年7月号)や生活習慣等のライフスタイルの改善、老化細胞除去薬、老化細胞阻害薬、DNAメチル化阻害剤、再生医療(美容通信2023年3月号)(美容通信2015年1月号)、遺伝子治療等が挙げられます。将来的には、1つの薬剤で複数の主要な疾患や死因に対して予防・対処が可能な抗老化治療薬である、ブロックバスターの誕生も期待されています。

しかし、まだまだ、現在進行形です。X-Prize財団は1995年に設立された非営利組織で、人類の為の根本的なブレークスルーを齎す事で、新たな産業の創出と市場の再活性化を刺激する事を使命として、様々な分野でのコンペを開催しています。イーロン・マスクがスポンサーとなり、開催年度の2021年時点で過去最高額となる賞金額1億ドルで話題となったXPRIZE Carbon Removalは、大気中や海中等から二酸化炭素を回収する技術を競うコンテストです。因みに、左図のポール・アレンについてはご存じの方も多いとは思いますが、Wikipediaによれば、マイクロソフト社をビル・ゲイツと共に創業し、大資産家として知られており、2017年時点の資産205億ドル(2兆2500億円)、6つの財団を傘下に率いるポール・G・アレン財団を運営しています。また、アレン脳科学研究所や音楽史美術館 Experience Music Project等の、様々な事業に出資や寄付をしています。また、Healthspan Competitionは、高齢者の認知・免疫・運動機能を最も(少なくとも10年以上!)若返らせた治療介入に対して、総額1億ドルの賞金が供与されるそうです。つまり世界中の超大金持ち達は、日本の厚生労働省とは段違いの規模で、老化を疾患とみなし、その根本的な治療に向けた試みに莫大な投資しているって事実です。後塵を拝すな、日本!

しかし、まだまだ、現在進行形です。X-Prize財団は1995年に設立された非営利組織で、人類の為の根本的なブレークスルーを齎す事で、新たな産業の創出と市場の再活性化を刺激する事を使命として、様々な分野でのコンペを開催しています。イーロン・マスクがスポンサーとなり、開催年度の2021年時点で過去最高額となる賞金額1億ドルで話題となったXPRIZE Carbon Removalは、大気中や海中等から二酸化炭素を回収する技術を競うコンテストです。因みに、左図のポール・アレンについてはご存じの方も多いとは思いますが、Wikipediaによれば、マイクロソフト社をビル・ゲイツと共に創業し、大資産家として知られており、2017年時点の資産205億ドル(2兆2500億円)、6つの財団を傘下に率いるポール・G・アレン財団を運営しています。また、アレン脳科学研究所や音楽史美術館 Experience Music Project等の、様々な事業に出資や寄付をしています。また、Healthspan Competitionは、高齢者の認知・免疫・運動機能を最も(少なくとも10年以上!)若返らせた治療介入に対して、総額1億ドルの賞金が供与されるそうです。つまり世界中の超大金持ち達は、日本の厚生労働省とは段違いの規模で、老化を疾患とみなし、その根本的な治療に向けた試みに莫大な投資しているって事実です。後塵を拝すな、日本!

エピクロック®テスト

同じ年齢でも、細胞の老化度に個人差があり、世の中には実年齢よりも若く見える人と、老けて見える人がいます。久し振りのクラス会や同期会でぎょっとした経験は、誰しもがあると思います。HISAKOも先日開かれた大学の同期会で、入学式の時に来ていた紺ブレを着て来た! と自慢げにひけらかす輩に、別の意味でぎょっとしましたが(笑)。…最新の研究では、老化プロセスに於ける遺伝子の影響は、10%未満なんだそうです。つまり、健康的な生活を送り、若々しくいられるかどうかは、日々の過ごし方で変わって来ます。老いを正しく知り、ライフスタイルを整える事で、老化を巻き戻す(若返りrejuvenatopn)事も可能です。老化は、最早「逆らえない運命を受け入れる」ものではないのです。

エピクロック®テストのアルゴリズム(EpiclickAgeTMアルゴリズム)は、最新の第二世代エピジェネティック・クロックです。身体機能、認知機能、疾患リスク、死亡リスクを反映した生物学的年齢を目的変数としたアルゴリズムであり、学習データには国内最大級の日本人DNAメチル化情報に加え、様々な臨床情報が含まれている為、同じ暦年齢の個体が持つ健康リスクや生理的状態の違いを説明するメチル化パターンも、説明変数として組み込まれています。生物学的年齢を予測する指標として、第一世代エピジェネティック・クロックを大きく上回る性能を有し、個体の健康状態を強く反映します(Levine et al.,Aging. 2018)。しかしながら、遺伝子発現や蛋白質の修飾等、DNAメチル化パターン以外の要因も老化指標に関与している可能性はありますが、DNAメチル化情報のみを分析するエピクロック®テストでは、これ等を捕捉出来ません。今後、もっともっと進化した検査が多分出て来ると思いますが、今現在の時点ではこれが最強かな。

エピクロック®テストは、老化の進行度合いを評価するだけでなく、老化を本質的に予防する為に、先ずは何をすべきかのその優先順位が分かります。最新の長寿科学に基づく、「若返りに効果的なアクションプラン」の提示であり、更に、定期的に検査を受ける事で、本当に頑張ってプランの実行を行っているのか、単に頑張ったつもりだけだったのかも分かります。つまり、実践した習慣による若返る効果を”見える化”した検査とも換言出来ます。

因みに、エピクロック®テストは、小児~24歳までのデータを検証していないので、25歳以上を対象としています。上限はありません。また、日本人向けなので、クオーターやハーフ等の所謂ミックス(←人でも言うのかな?)だと、適切な結果が得られない可能があります。

■エピクロック®テストの流れ

- Step1. 先ずは病院で検査を申し込まないと、そもそもが始まらない!

- Step2. 問診と採血!で、下記が分かります。

- 生物学的年齢、暦年齢との差、現在の老化スピード

- テロメア長(美容通信2024年9月号)等の、DNAメチル化情報から計算される様々な健康指標の値

- パーソナライズドされた、生活習慣改善プラン

- Step3. 検査結果・アクションプランをお渡しします。

- Step4. アクションプランの実践あるのみ!

- Step5. 半年経ったら、実践の再評価しましょう。出来たら、少なくとも4回以上は検査を受けて、一貫して生活習慣の改善を続けながら、中長期的にエイジディビエーションや老化のスピードの傾向を追跡する事が推奨されています。

■アクションプラン

観察研究や介入研究に於いて、DNAメチル化パターンに基づく精度の高い生物学的年齢評価法を適応する事で、老化を加速させる/減速させる因子とその影響度が、徐々に明らかになりつつあります。同時に、何をすれば効率良く良く抗老化や若返りを実現出来るのか、エビデンスに基づいた知見が蓄積されつつあります。これらの知見の下に、25個以上の個別の推奨アクションプランを影響度予測別に提案します(2024年10月1日時点で、全26項目)。

- 有酸素運動を習慣化する

- ストレッチで体をほぐす

- 筋力トレーニングで代謝を上げる

- 最大酸素摂取量を高める

- 座る時間を減らす

- 野菜・果物を積極的に摂取する

- 全粒穀物を積極的に摂取する

- 良質な油/脂質(美容通信2010年6月号)の摂取を増やす

- 蛋白質(美容通信2010年1月号)の摂取量を増やす

- 清涼飲料水を飲む事を控える

- 1日に7~9時間の睡眠(美容通信2020年4月号)を取る

- 睡眠の質を向上させる(美容通信2015年8月号)

- 睡眠スケジュールを整える(美容通信2019年10月号)

- 就寝前にリラックス出来る環境を整える(美容通信2020年3月号)

- 瞑想によって集中力を高める

- 人生の目標を増やす

- 社会的満足度を高める

- ストレスコーピングを実践する

- 十分な休息とリラクゼーションの時間を確保する

- アーシングする

- 食事記録を付けて、カロリー摂取量を把握する

- ファスティング(美容通信2016年3月号)に挑戦する

- 定期的に体重を測り、目標体重を維持する

- サウナ浴をする

- サプリメントで栄養素を補強する(美容通信2020年10月号)

- ブルーライト(美容通信2023年2月号)の影響を抑える事を意識する(美容通信2022年8月号)(美容通信2022年2月号)

HISAKOの検査結果を大公開!

先ずは注目すべき点は、暦年齢と生物学的年齢との差(エイジディビエーション)と老化速度です。エイジディビエーションからは、身体の細胞老化が総合的にどれ位進んでいるか、或いは抑制されているかを把握する事が出来ます。そして、老化速度を併せてみる事で、今現在のエイジディビエーションが悪化する状態にあるのか、若しくは快方に向かっているのかを知る事が出来ます。又、エイジディビエーションと老化速度は、健康に資する生活習慣によって、数値を改善する事が出来ます。食生活や運動習慣、睡眠の質を変える事で、老化速度は遅らせる事が出来ます。

先ずは注目すべき点は、暦年齢と生物学的年齢との差(エイジディビエーション)と老化速度です。エイジディビエーションからは、身体の細胞老化が総合的にどれ位進んでいるか、或いは抑制されているかを把握する事が出来ます。そして、老化速度を併せてみる事で、今現在のエイジディビエーションが悪化する状態にあるのか、若しくは快方に向かっているのかを知る事が出来ます。又、エイジディビエーションと老化速度は、健康に資する生活習慣によって、数値を改善する事が出来ます。食生活や運動習慣、睡眠の質を変える事で、老化速度は遅らせる事が出来ます。

生物学的年齢や老化スピード、及びその他健康指標については、全てDNAメチル化情報のみから評価される為、生活習慣アンケートの内容によって変化する事はありません。しかし、生活習慣改善のアクションプランは、検査報告書受取後にマイページ上でご覧いただける各アクションプランの「影響度」が、マイページ上で回答いただけるアンケートの結果に応じて変化します。検査報告書内では、アクションプランの詳細までご覧いただけない仕様となっていますので、マイページにサインインして、生活習慣アンケートに回答して、(受検者)ご自身に合ったアクションプランをご覧下さいね。

生物学的年齢

恐ろしい結果が出てしまいました。約1年半前に受けたThe TruAgeTM Test(美容通信2024年1月号)では、内因性生物学的年齢は52.93歳。外因性生物学的年齢は、42.42歳。老化のペースも0.89。推定テロメア年齢は 51.37歳と、当時、暦年齢60.22歳のHISAKOは、「やった~!! 20代後半の癌から始まって、その合併症の両下肢のリンパ浮腫から急性リンパ管炎になり、敗血症で死にかけ、挙句、癌の放射線療法の後遺症で腰椎の骨髄抑制を来し、照射部の骨が崩れ(←殆ど病気の総合商社)、障碍者手帳を交付されて碌に歩けない状態認定!でも、たまにしか酒飲まないで、早く寝てさえいれば、何とか若返れるんだ!」と安心していました。しかし、The TruAgeTM Testの1年4ヶ月後に受けたエピクロック®テストでは、ナント、64.2歳と暦年齢を2.4歳も上回り、老化のスピードも1年に1.03歳と大幅に進んでしまってました。殆ど、生活のパターンは変わっていません。The TruAgeTM Testは白人向けで、今回受けたエピクロック®テストは黄色人種である日本人向け。それだけと言っては語弊がありますが、そんなに人種差ってあるものなのか…。ちょっと以上に、衝撃的な結果でした。

恐ろしい結果が出てしまいました。約1年半前に受けたThe TruAgeTM Test(美容通信2024年1月号)では、内因性生物学的年齢は52.93歳。外因性生物学的年齢は、42.42歳。老化のペースも0.89。推定テロメア年齢は 51.37歳と、当時、暦年齢60.22歳のHISAKOは、「やった~!! 20代後半の癌から始まって、その合併症の両下肢のリンパ浮腫から急性リンパ管炎になり、敗血症で死にかけ、挙句、癌の放射線療法の後遺症で腰椎の骨髄抑制を来し、照射部の骨が崩れ(←殆ど病気の総合商社)、障碍者手帳を交付されて碌に歩けない状態認定!でも、たまにしか酒飲まないで、早く寝てさえいれば、何とか若返れるんだ!」と安心していました。しかし、The TruAgeTM Testの1年4ヶ月後に受けたエピクロック®テストでは、ナント、64.2歳と暦年齢を2.4歳も上回り、老化のスピードも1年に1.03歳と大幅に進んでしまってました。殆ど、生活のパターンは変わっていません。The TruAgeTM Testは白人向けで、今回受けたエピクロック®テストは黄色人種である日本人向け。それだけと言っては語弊がありますが、そんなに人種差ってあるものなのか…。ちょっと以上に、衝撃的な結果でした。

まあ、総論と言う名の一般論としては、ほぼ暦年齢に沿って身体の老化が進んでいる状態で、現在の生活習慣は悪くはないが、食事・運動(←これは、3本足若しくは4本足でしか直立不能なHISAKOには、中々難しい…)・睡眠(←平日は遅くても20時(休日は16時頃)に寝て、5時起床。これ以上は、幾らトゥーランドット姫の命令でも、起きてられない…)・疲労・ストレス等の観点から改善が望まれる。

- 暦年齢と生物学的年齢

生物学的年齢は、見た目や健康寿命、加齢性疾患のリスクを反映する年齢です。64.0歳。

- エイジギャップ

生物学的年齢が暦年齢に対して、どの程度進行しているか(または進行が抑えられているか)を示します。正の値はより老化が進行している事を、負の値は若い状態を維持している事を意味します。+2.4歳、暦年齢よりも身体の老化が進んでします。

- エイジギャップのパーセンタイル順位

受検者全体を100人と換算した時に、エイジギャップの最上位の人(エイジギャップが最もマイナスに振れている人)から、受検者が何人目に位置しているかを示します。77/100。

- エイジギャップの相対的位置

老化進行度を受検者の集団と比較した場合、受検者が何処に位置するのかを示します。受検者全体の23%の人が、HSAKOよりも下位に分布しています。

老化スピード

- 老化スピード速度

受検者が1年間に何年分の年を取っているかを示します。老化スピードが「1」未満であれば、生物学的な老化速度が遅い状態であり、老化スピードが「1」を超えていれば、生物学的老化速度が速い状態である事を意味します。HISAKOの1.03と言う値は、1年の間に1.03歳年を取っている事を示しています。つまり、ほぼ暦年齢に沿って老化が進んでいます。

- 老化スピードのパーセンタイル順位

受検者全体を100人と換算した時に、老化スピードが最上位の人(老化スピードが最も遅い人)から受検者が何番目に位置しているかを示します。60。

- 老化スピードの相対的位置

受検者の老化スピードを受検者の集団と比較した場合、何処に位置するかを示します。受検者全体の40%の人が、HSAKOよりも下位に分布しています。

老化と関連する15項目以上に及ぶ健康指標の評価

DNAメチル化パターンから、一部の身体機能や、特定の生活習慣の身体への影響を評価する他、生活習慣病や加齢性疾患との関連性が報告されている、一般的な血液検査では測定されない血中蛋白指標の評価結果です。

■運動機能

HISAKOは、子宮癌の放射線療法の後遺症が30年経った今頃になって、出現。腰椎の骨髄抑制で骨が崩れ、腰から上は元気ですが、下はダメ。特に左側の神経麻痺が酷く、毎週リハビリには通っていますが、筋肉は萎縮しまくり。2本杖を使っても、クリニックから3-6街までに無事辿り着けるかどうか…(笑)。DNAメチル化パターンによる推定は可能ですが、実運動機能はほぼゼロです(笑)。

- 運動機能年齢(#運動機能)

DNAメチル化パターンから推定された、運動機能年齢です。実測値と相関するDNAメチル化パターンから推定された4つのパラメーター(平均歩行速度、最大握力、最大酸素摂取量、1秒間の呼気肺活量)が学習データとして組み込まれた、生物学的年齢指標です。体力や運動能力が衰えるスピードには個人差があり、年齢を重ねても体力や運動能力を維持している人は、様々な病気のリスクが低く、長生きする傾向がある事が多くの研究で報告されています。

HISAKOの総合運動機能は、正常。パーセンタイル順位は77/100と、下から数えた方が早い。つまり、23%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 平均歩行速度(#運動機能)

DNAメチル化パターンから推定された、平均歩行速度(m/秒)です。歩行速度は、運動機能を測る為の世界的な指標であり、加齢や特定の疾患と相関する指標としても知られています。歩行速度の遅さは、加齢、身体的不活動、精神状態、心血管疾患等と関連している事が知られています。

HISAKOの平均歩行速度は、正常。パーセンタイル順位は35/100。65%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 最大握力(#運動機能)

DNAメチル化パターンから推定された、最大握力(Kg)です。握力は全身の総合的な筋力との関連性が、多くの研究で明らかになっています。また、異常な低握力は、骨密度、栄養不良、神経疾患、睡眠障害、多疾患合併等と関連する事が明らかになっています。

HISAKOの最大握力は、正常。パーセンタイル順位は51/100。49%の人が、HISAKOの下位に分布しています。因みに、一応、動物との比較にあたって、物を掴むという動作が出来ない動物は握力はないものとみなされます。その為、昆虫やカタツムリ等の四肢の発達が不完全なものや、イヌやネコ、ウマ、トラ等の四肢が物を掴むのに適さない形状に進化した動物は、必然的に握力が0kgwとなります。ですから、カタツムリのパーセンタイル順位は100/100で、HISAKOよりもずっと下位に位置しているはずです。

HISAKOの最大握力は、正常。パーセンタイル順位は51/100。49%の人が、HISAKOの下位に分布しています。因みに、一応、動物との比較にあたって、物を掴むという動作が出来ない動物は握力はないものとみなされます。その為、昆虫やカタツムリ等の四肢の発達が不完全なものや、イヌやネコ、ウマ、トラ等の四肢が物を掴むのに適さない形状に進化した動物は、必然的に握力が0kgwとなります。ですから、カタツムリのパーセンタイル順位は100/100で、HISAKOよりもずっと下位に位置しているはずです。

- 最大酸素摂取量(#運動機能)(#肺機能)

DNAメチル化パターンから推定された、最大酸素摂取量(ml/Kg/分)です。1分間に体重1Kgあたり何mlの酸素が消費されるかを示しています。総合的な持久力を示す指標として用いられ、疲れずに走れる距離が長い程、最大酸素摂取量も高いと推測されます。また、アスリートの持久力を示す最良の指標とみなされており、国際的な基準です。

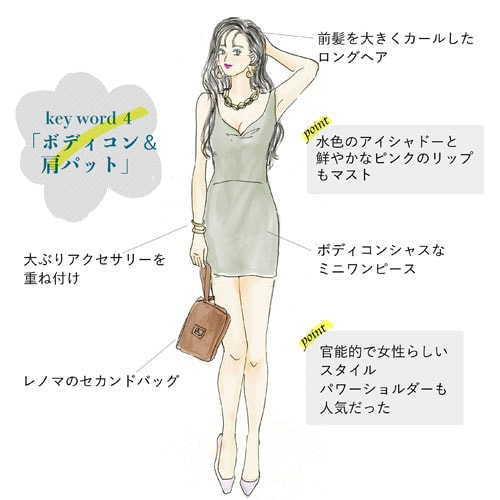

昔、昔、バブルの終わり頃だったかと思います。クリニックのスタッフが、バブルって教科書で習った!と申しておりましたので、ちょっと補足しておきますね。左図はマイナビウーマンから拝借した図ですが、研修医だったHISAKOも、普通に通勤着がアンドレ・ルチアーノだった時代です(笑)。この頃、巷では、酸素バーなるものが乱立していました。主にガソリンスタンドの休憩室、健康ランド・スーパー銭湯・フィットネスクラブの休憩・飲食スペースに設けられ、1回あたり100円~200円程度の料金で、10分間程度吸引用の酸素が吸えました。効果効能として、疲労や集中力の回復、眠気の除去が謳われていましたが、それを裏付ける科学的な検証は十分行われていなかったにも拘らず、昼休みと思しき界隈のアルファキュービック系OL達が、デパ地下の色とりどりの酸素バーのスタンドにずらっと腰掛け、備え付けの機材に付いているマスクを鼻に近づけて酸素を吸引している光景は、シュール以外の何物でもありませんでした。

昔、昔、バブルの終わり頃だったかと思います。クリニックのスタッフが、バブルって教科書で習った!と申しておりましたので、ちょっと補足しておきますね。左図はマイナビウーマンから拝借した図ですが、研修医だったHISAKOも、普通に通勤着がアンドレ・ルチアーノだった時代です(笑)。この頃、巷では、酸素バーなるものが乱立していました。主にガソリンスタンドの休憩室、健康ランド・スーパー銭湯・フィットネスクラブの休憩・飲食スペースに設けられ、1回あたり100円~200円程度の料金で、10分間程度吸引用の酸素が吸えました。効果効能として、疲労や集中力の回復、眠気の除去が謳われていましたが、それを裏付ける科学的な検証は十分行われていなかったにも拘らず、昼休みと思しき界隈のアルファキュービック系OL達が、デパ地下の色とりどりの酸素バーのスタンドにずらっと腰掛け、備え付けの機材に付いているマスクを鼻に近づけて酸素を吸引している光景は、シュール以外の何物でもありませんでした。

HISAKOの最大酸素摂取量は、正常。パーセンタイル順位は22/100。78%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 肺活量(#運動機能)(#肺機能)

DNAメチル化パターンから推定された、1秒間の呼気肺活量です。1秒間に肺から押し出される空気の量を、L単位で測定します(L/秒)。肺の機能に異常がないか、また、肺が年齢相応の働きをしているかどうかを調べる為に用いられます。

HISAKOの呼吸肺活量は、軽度の異常。パーセンタイル順位は92/100と、ほぼ、びりっけつ。8%の人しか、HISAKOの下位にはいません。

■生体分子情報

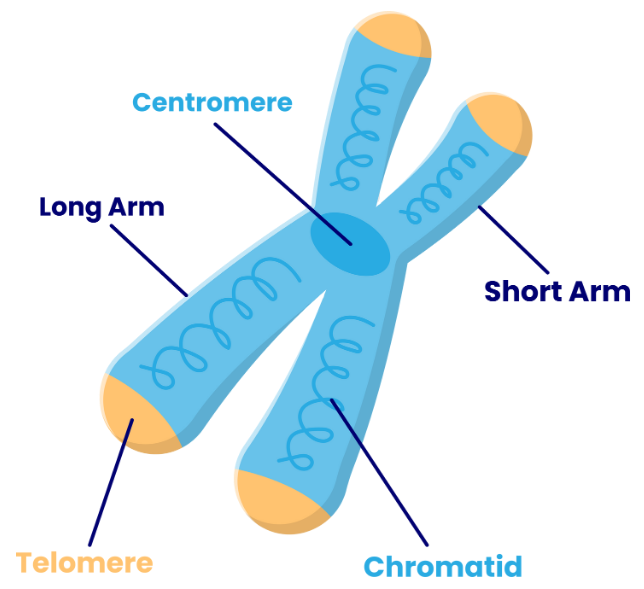

- テロメア長(#老化)

DNAメチル化パターンから推定された、白血球中のテロメアの長さ(美容通信2024年9月号)です。テロメア(美容通信2022年7月号)とは、細胞核中にある染色体の末端に存在する様々な蛋白質からなる構造物です。テロメアは、染色体を保護するキャップの様な役割を担っており、細胞が分裂する度に長さが削れて短くなります。テロメアが短くなると、細胞分裂の回数が減り、細胞の老化が進んで行く為、この長さを測定する事で、寿命や疾病リスクが推定出来ると考えられています。

DNAメチル化パターンから推定された、白血球中のテロメアの長さ(美容通信2024年9月号)です。テロメア(美容通信2022年7月号)とは、細胞核中にある染色体の末端に存在する様々な蛋白質からなる構造物です。テロメアは、染色体を保護するキャップの様な役割を担っており、細胞が分裂する度に長さが削れて短くなります。テロメアが短くなると、細胞分裂の回数が減り、細胞の老化が進んで行く為、この長さを測定する事で、寿命や疾病リスクが推定出来ると考えられています。

HISAKOのテロメア長は、正常。パーセンタイル順位は25/100。75%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

■疾患バイオマーカー(加齢性疾患のサイン)

- 血中アドレノメデュリンADM(#血管機能)

DNAメチル化パターンから推定された、血液中のアドレノメデュリン(ADM)の相対値の評価結果です。臨床研究では、ADMレベルが高い事が、心血管イベントの予測因子となる事が示されており、高いADMレベルは、心血管、特に、動脈硬化症や高血圧のリスク増加との関連が示唆されています。ADMは血管拡張作用を持ち、血管の健康を維持する役割を持ちますが、慢性的な高値は心血管系のストレスや損傷を示す可能性があります。

HISAKOの血中アドレノメデュリンレベルは、正常。パーセンタイル順位は76/100。24%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 血中β2マイクログロブリン(#免疫機能)(#慢性炎症)(#腎機能)

DNAメチル化パターンから推定された、血液中のβ2マイクログロブリン(B2M)の相対値の評価結果です。B2Mは細胞膜の一部として存在し、免疫系の機能(美容通信2024年3月号)に重要な役割を持ちます。特に、主要組織適合複合体(MHC)クラスⅠ分子の一部として、抗原提示や細胞免疫反応に関与(美容通信2021年1月号)します。臨床研究では、B2Mレベルの上昇は、慢性炎症、腎機能障害、免疫系の異常との関連が示唆されており、高いB2Mレベルは、腎不全や慢性腎臓病患者に於いて、予後不良の指標として用いられます。

HISAKOの血中β2マイクログロブリンレベルは、正常。パーセンタイル順位は83/100。17%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 血中シスタチンC(#腎機能)

DNAメチル化パターンから推定された、血液中のシスタチンCの相対値の評価結果です。シスタチンCは、システインプロテアーゼ阻害剤の一種であり、腎機能の評価に於いて重要な役割を持つ事が報告されています。具体的には、腎臓の糸球体ろ過率(GFR)の指標として広く利用されており、シスタチンCの血中濃度が上昇する事は、腎機能の低下を示し、慢性腎臓病や腎不全の指標として用いられます。

HISAKOの血中シスタチンCレベルは、正常。パーセンタイル順位は42/100。58%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 血中GDP15(#血管機能)(#腎機能)

DNAメチル化パターンから推定された、血液中の成長分化因子15(GDF15)の相対値の評価結果です。GDP15は、様々な生理的及び病理的プロセスに関与しています。特に、炎症、細胞成長の抑制、アポトーシス(細胞死)に関与しており、炎症、代謝疾患、老化関連疾患、癌のリスク評価等に用いられます。高いGDP15レベルは、心血管疾患、肥満、Ⅱ型糖尿病、慢性腎臓病、様々な種類の癌との関連が示唆されています。

HISAKOの血中GDP15レベルは、正常。パーセンタイル順位は82/100。18%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 血中レプチン(#代謝機能)

DNAメチル化パターンから推定された、血液中のレプチン(美容通信2018年9月号)の相対値の評価結果です。レプチンは、主に脂肪細胞から分泌されるホルモンで、エネルギーのバランスを取ったり、食欲を抑えたり、体重をコントロールするのに大事な役割を担っています。ギリシャ語で『痩せる』を意味するλεπτός (leptos) から命名されました。レプチンの値が高い場合は、代謝機能の低下やⅡ型糖尿病のリスクが高まっている可能性があります。

DNAメチル化パターンから推定された、血液中のレプチン(美容通信2018年9月号)の相対値の評価結果です。レプチンは、主に脂肪細胞から分泌されるホルモンで、エネルギーのバランスを取ったり、食欲を抑えたり、体重をコントロールするのに大事な役割を担っています。ギリシャ語で『痩せる』を意味するλεπτός (leptos) から命名されました。レプチンの値が高い場合は、代謝機能の低下やⅡ型糖尿病のリスクが高まっている可能性があります。

HISAKOの血中レプチンレベルは、軽度の異常。パーセンタイル順位は92/100。8%の人しか、HISAKOの下位にはいません。

- 血中PAI-1(#血管機能)(#代謝機能)

DNAメチル化パターンから推定された、血液中のプラスミノーゲン活性化抑制因子-1(PAI-1)の相対値の評価結果です。PAI-1とは、血液が固まる事や、固まった血液が溶ける事を調節する蛋白質で、主に心臓や血管の病気、血栓が出来るリスク、代謝機能に関わっています。PAI-1が高い場合には、心筋梗塞や脳卒中、動脈硬化症、Ⅱ型糖尿病等のリスクが高まっている可能性があります。

HISAKOの血中PAI-1レベルは、正常。パーセンタイル順位は76/100。24%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 血中TIMP1(#慢性炎症)(#組織再生)

DNAメチル化パターンから推定された、血液中の組織阻害因子メタロプロテイナーゼⅠ(TIMP1)の相対値の評価結果です。TIMP1は、身体の組織の作り直しや傷の治り方、腫瘍の成長等、様々な体の働きや病気の進行に関係しています。TIMP1の量が異常な場合は、慢性の肝臓病や肺線維症と言った長く続く炎症性の病気や、心不全・動脈硬化のリスクが高まっている可能性があります。

HISAKOの血中TIMP1レベルは、軽度の異常。パーセンタイル順位は88/100。12%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 血中CRP(#慢性炎症)

DNAメチル化パターンから推定された、血液中のC反応性蛋白質(CRP)の相対値の評価結果です。CRPは、体の中で炎症が起きているかどうかを調べる時に良く使われる検査項目です。体の中で長く続く炎症や全身的な炎症のリスクを評価する為に用いられます。血中CRPが異常な場合には、心血管疾患や関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、炎症性腸疾患等の可能性があります。HISAKOは2、3年に一回くらいは急性リンパ管炎になるんですが、高熱を伴う事も多いので、念の為に近くの内科を受診するんですが、その度に異常高値にびっくりした医者に緊急入院させられてしまいます(笑)。

HISAKOの血中CRPレベルは、軽度の異常。パーセンタイル順位は85/100。15%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 血中HGF(#肝機能)

DNAメチル化パターンから推定された、血液中の肝細胞増殖因子(HGF)の相対値の評価結果です。HGFは肝細胞の増殖や移動を誘導する蛋白質であり、腎臓、肺、心臓、神経系等の再生や修復にも関与し、血管新生や細胞の移動、増殖を促進します。高いHbA1Cレベルは、慢性肝炎、肝硬変、肝細胞癌等の肝疾患との関連が示唆される他、血管新生に関与し、心筋梗塞や心不全との関連も報告されています。

HISAKOの血中HGFレベルは、正常。パーセンタイル順位は35/100。65%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 血中IL-6(#慢性炎症)(#認知機能)

DNAメチル化パターンから推定された、血液中のインターロイキン-6(IL-6)の相対値の評価結果です。IL-6は主に炎症反応の調節に関与する蛋白質であり、高いIL-6レベルは、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、クローン病等の慢性炎症性疾患との関連が報告されている他、心血管疾患、糖尿病、肥満、癌等の生活習慣病や加齢性疾患のリスクを評価する上でも用いられます。又、慢性的なIL-6の上昇は、認知機能の低下やアルツハイマー病のリスクとの関連も報告されており、炎症が脳の健康に悪影響を与え、認知機能の低下を引き起こす可能性が示唆されています。

HISAKOの血中IL-1レベルは、正常。パーセンタイル順位は68/100。32%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

■鉛暴露量

鉛は、炭素族元素の1つ。原子量は約207.19、比重は11.34。錆で覆われた表面は鉛色と呼ばれる青灰色で、大和言葉では「青金(あおがね)」。人類の歴史上、広く使われてきた代表的な重金属で、主に、鉛の硫化鉱物である方鉛鉱の形で産出します。日本語名称の「鉛(なまり)」は「生(なま)り」=「やわらかい金属」からとの説があります。

鉛は、炭素族元素の1つ。原子量は約207.19、比重は11.34。錆で覆われた表面は鉛色と呼ばれる青灰色で、大和言葉では「青金(あおがね)」。人類の歴史上、広く使われてきた代表的な重金属で、主に、鉛の硫化鉱物である方鉛鉱の形で産出します。日本語名称の「鉛(なまり)」は「生(なま)り」=「やわらかい金属」からとの説があります。

古代ローマでも、貴族たちが鉛製のコップでワインを飲むのを好んだ為、鉛中毒者が続出したと言われています。17世紀頃から、ワインによる鉛中毒が論じられるようになってきたが、当時はワインを甘くする目的で、酢酸鉛が添加されていたんだそうです。例えば、ワインを愛飲していたベートーヴェンの毛髪からは、後の調査によって通常の100倍近い量の鉛が検出され、その晩年にほぼ耳が聞こえなくなってしまった原因として、現在では鉛中毒が有力視されています。

古代ローマでも、貴族たちが鉛製のコップでワインを飲むのを好んだ為、鉛中毒者が続出したと言われています。17世紀頃から、ワインによる鉛中毒が論じられるようになってきたが、当時はワインを甘くする目的で、酢酸鉛が添加されていたんだそうです。例えば、ワインを愛飲していたベートーヴェンの毛髪からは、後の調査によって通常の100倍近い量の鉛が検出され、その晩年にほぼ耳が聞こえなくなってしまった原因として、現在では鉛中毒が有力視されています。

- 脛骨鉛暴露(#血管機能)(#腎機能)(#認知機能)

DNAメチル化パターンから推定された、脛骨中の累積鉛暴露量(μg/g)です。鉛暴露は、心血管疾患、神経認知機能障害、腎機能障害等、様々な健康問題との関連が報告されています。骨鉛測定の値には、脛骨と膝蓋骨の2種類がありますが、夫々の特性や鉛の蓄積・放出のメカニズムが異なる為、異なる検査意義を有しています。脛骨の鉛レベルは、長期間の鉛暴露を示す為、慢性的な低レベルの鉛暴露の影響を特定するのに用いられます。

ほぼ無し。パーセンタイル順位は57/100。43%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- 膝蓋骨鉛暴露(#血管機能)(#腎機能)(#認知機能)

DNAメチル化パターンから推定された、膝蓋骨の累積鉛暴露量(μg/g)です。鉛暴露は前述の通り、様々な健康問題との関連が知られています。膝蓋骨の鉛レベルは、比較的短期間の鉛暴露を示す為、近年の鉛暴露の影響を特定するのに有用と考えられています。

ほぼ無し。パーセンタイル順位は50/100。50%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

■生活習慣

- 喫煙暴露レベル(#肺機能)(#肝機能)

DNAメチル化パターンから推定された、累積的な喫煙暴露レベルの評価結果です。喫煙は老化を加速させる強い因子である事が、多くの研究で報告されています。異常な喫煙暴露レベルは、喫煙や副流煙吸入の影響により老化が加速している可能性が示唆されます。

ほぼ無し。パーセンタイル順位は26/100。74%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- アルコール暴露レベル(#肝機能)

DNAメチル化パターンから推定された、アルコール摂取レベルの評価結果です。DNAメチル化パターンから推定されたアルコール消費レベルは、自己申告に基づく消費量の測定よりも信頼性が高い事が知られています。過度な飲酒が老化を加速させる事は様々な研究で示唆されており、異常なアルコール摂取レベルは、飲酒の影響により老化が加速している事を示します。

ほぼ無し。パーセンタイル順位は50/100。50%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

- フレイル・ロコモリスク(#運動機能)(#認知機能)

DNAメチル化パターンから推定された、フレイル(美容通信2019年2月号)又はロコモティブシンドロームになるリスク評価の結果です。フレイルは、加齢と共に心身の活力(運動機能や認知機能等)が低下した状態であり、入院する等、ストレスに弱い状態になったりする症状を示します。ロコモティブシンドロームは、関節・筋肉・神経等の障害によって立ったり歩いたりする為の身体能力(移動能力)が低下した状態です。正に、HSAKOの様な状態!です。

しかしながら、何故かフレイル・ロコモリスクは低リスクで、パーセンタイル順位は16/100。84%の人が、HISAKOの下位に分布しています。

オマケ・その他の生物学的老化への影響が報告されているシグナル

エピクロック®テストの検査結果に於いて言及はされてはいませんが、生物学的老化には、両親や祖父母から受け継いだ遺伝子的素因やエピジェネティックな記憶、受け入れざる得ない生活環境等、受検者自身でコントロール出来ない要因も存在します。これまでの様々な研究により、生物学的老化に影響すると報告されているシグナルを列挙します。

| 生物学的な性別 | 男性は女性よりも生物学的な老化が早い |

| 親族内の百寿者の存在 | 親族内に100歳以上の百寿者がいる場合、生物学的な老化が遅い |

| 誕生時の父親の年齢 | 父親の年齢が高い程、生物学的な老化が早くなる |

| 誕生時の母親の年齢 | 父親の年齢が高い程、生物学的な老化が早くなる |

| 誕生時の両親の社会経済状況 | 両親の社会経済的地位が高い程、生物学的な老化が遅くなる |

| 教育機会・教育レベル | 多くの教育機会を受け、教育レベルが高い程、生物学的な老化が遅くなる |

| 小児期の強いストレス経験 | 経験者は、未経験者よりも生物学的な老化が早くなる |

| 小児期のアレルギーや喘息 | 有病者は、生物学的な老化が早くなる |

抗老化を目的としたアクションプラン

HISAKOの生物学的年齢は、暦年齢よりも進んでいるだけでなく、老化のスピードも若干加速気味でした。でも、繰り返す様に、生物学的な老化は、巻き戻しが可能です。その為に、何をしたら良いかのか?の提案が、アクションプランになります。

HISAKOの生活は、100点満点中、53点。まだまだ改善の余地がありそうです。特に、時計の巻き戻しに効果があるとされているのが、個別に提案されるHigh impactのプランです。アクションプランには、他にMediumとLowがありますが、こちらは長くなり過ぎるので、省略。

■High impact

- 有酸素運動を習慣にしましょう

HISAKOの結果を基になされた提案には、「有酸素運動に挑戦しましょう。ウォーキング、ジョギング、水泳などがおすすめです。あなたが続けられそうな種目で、短時間でも構いません。慣れてきたら、運動時間や頻度を増やしていくと効果的です。ウォーキング・ジョギング・水泳などの有酸素運動をすることは、心肺機能の改善や身体機能の向上を通じて、健康寿命の延伸につながります。運動は充実した生活を送るために必要な習慣です。」とありますが…、昭和なHISAKOには、有酸素運動と言えば、ジェーン・フォンダのホームワークアウトしか思い浮かばない(笑)。何せ、HISAKOは杖無しでは歩けない。何かに掴まらないと、そもそも立ってもいられない。そんな状況で、下記の提案を受けてもう~ん。検査屋さんに「良い案がありますかねぇ」と促してみても、HISAKOの様な「障碍者はそもそも想定してない。一般論です」と、つれない返事…。まあ、有酸素運動と分類してしまうのは語弊がありますが、NHKのラジオ体操なら座ったままのバージョンもあるし、HISAKOでも続けられそうな気がするので、明日の朝から採用する事にしました。

HISAKOの結果を基になされた提案には、「有酸素運動に挑戦しましょう。ウォーキング、ジョギング、水泳などがおすすめです。あなたが続けられそうな種目で、短時間でも構いません。慣れてきたら、運動時間や頻度を増やしていくと効果的です。ウォーキング・ジョギング・水泳などの有酸素運動をすることは、心肺機能の改善や身体機能の向上を通じて、健康寿命の延伸につながります。運動は充実した生活を送るために必要な習慣です。」とありますが…、昭和なHISAKOには、有酸素運動と言えば、ジェーン・フォンダのホームワークアウトしか思い浮かばない(笑)。何せ、HISAKOは杖無しでは歩けない。何かに掴まらないと、そもそも立ってもいられない。そんな状況で、下記の提案を受けてもう~ん。検査屋さんに「良い案がありますかねぇ」と促してみても、HISAKOの様な「障碍者はそもそも想定してない。一般論です」と、つれない返事…。まあ、有酸素運動と分類してしまうのは語弊がありますが、NHKのラジオ体操なら座ったままのバージョンもあるし、HISAKOでも続けられそうな気がするので、明日の朝から採用する事にしました。

①有酸素運動のメリットを理解して習慣化

有酸素運動がもたらすメリットを頭に入れて、運動を習慣づけましょう。理想の体重を維持し、体力を高めることで、仕事の生産性や精神状態も良くなるかもしれません。生活習慣病をはじめとした慢性疾患のリスクを下げることは、長寿や幸福を目指す上でとても重要です。

②仲間と一緒に有酸素運動に挑戦

気の合う友人・家族と一緒に有酸素運動にチャレンジしてみませんか?仲間やコミュニティのメンバーと、お互いの目標を達成するためにモチベーションを高め合うと、新しい交流も生まれて楽しくなるかもしれません。お一人で楽しみたい方は、“自分と向き合う時間”と考えてみてはいかがでしょうか。

③新しいスポーツに挑戦してみる

運動が楽しくなってきましたね。世界にはさまざまなスポーツがあります。サッカーやフットサル、テニス、サーフィン、ダンスなど、いろいろな種類の有酸素運動に挑戦してみましょう。

④日常生活で有酸素運動の機会を増やす

日常生活に有酸素運動をする機会をつくりませんか?タクシーに乗らずに歩く、たまには通勤で自転車を使う、エレベーターを使わず階段で移動するなど、自分の意識ひとつで運動のチャンスを増やせます。3か月後の自分を想像して、楽しみましょう。

⑤運動の記録でモチベーション維持

モチベーションは高いままで運動できていますか?例えば、1週間の運動時間や消費カロリーを記録して、週末に振り返るのも一興です。頑張った成果を目に見える形で残すことで、目標達成が一つの楽しみになります。自分で自分のご機嫌をとって、日々前向きに運動に取り組みましょう。

⑥ウォーキングでドーパミン分泌を促進

適度なウォーキングによって、体内のカルシウム代謝が向上し、脳にカルシウムが供給されることで、ドーパミンが出やすくなるといわれています。ドーパミンはうつ病やパーキンソン病などと関係があり、その分泌量を保つ努力が重要です。適度な運動でドーパミンの分泌を維持しましょう。

- ストレッチで心も身体もほぐしましょう

ストレッチをしましょう。体をほぐすためにストレッチやヨガは効果的です。寝る前や職場のデスクワークの合間の数分でも構いません。体を伸ばすことを習慣化すると、身体が軽くなることを実感できます。

①起床後の簡単なストレッチを始める

1日のどこかで、簡単なストレッチを行いましょう。例えば、起床後に全身を伸ばすことで、睡眠中に強張った筋肉をリラックスさせて、その日の生活を快適に始めることができます。

ヨガやピラティスに挑戦してみませんか?これらは体の柔軟性を高めるのにとても有効です。道具も必要ありませんので、週に1~2回から始めてみましょう。左図のヨガの猫のポーズは、四つん這い状態から重心を後ろに移行し、お尻を高く突き上げ、胸を床に近づけるポーズです。ヨガ初心者やヨガをしたことがない方でも簡単に出来るポーズとしても知られています。猫のポーズは比較的強度が低く、前後のポーズにも制限なく始められるため、ヨガ初心者はもちろん、ヨガをしていない方がストレッチ感覚でも取り組みやすいのが特徴です。今日から、うちのにゃん共と一緒に、伸びをしませんか?

③仕事中にこまめなストレッチを意識する

仕事中も身体を伸ばす時間をつくるように意識しましょう。デスクワークで座っている時間が長いときは、伸びをしたり、椅子に座りながらでも行えるヨガのポーズなどで、身体の硬直を防ぎましょう。

④運動前のウォームアップを忘れない

運動前のウォームアップ(ストレッチ)を忘れずに行いましょう。ストレッチによって体温が上昇して、筋肉や関節が柔軟になるため、ケガの予防につながります。また、呼吸器や循環器系の活動が高まり、酸欠を起こしにくくなります。

⑤運動後のクールダウンを大切にする

運動後のクールダウン(ストレッチ)を大切にしましょう。運動後に身体をケアしないと、疲労が蓄積して筋肉が固くなり、筋肉痛や怪我のリスクが高まります。ストレッチを行うことで、精神的にもリラックスでき、興奮状態を鎮める効果があります。

- 筋トレで理想の身体を目指しましょう

筋トレで元気な身体を目指しましょう。腕立て伏せ・腹筋・スクワットなど、おうちでもできる自分の体重を利用するトレーニングから始めるのがおすすめです。マシンを使うトレーニングは、軽めの重量からスタートしましょう。ペースや回数に変化をつけて、どこの筋肉が刺激されているのか意識しながら取り組んでみましょう。

筋力トレーニングを行うことで、筋肉量を増やし骨密度を高めることができます。また、代謝機能を改善する効果もあり、健康状態の向上はもちろん、生活の質(QOL)の向上にもつながります。

①プランクや壁座りに挑戦する

プランクや壁座りなどのトレーニングを試してみましょう。これらの運動は、関節を動かさずに静止して筋肉を収縮させるものです。道具も広い場所も必要なく、短時間で気軽に取り組むことができます。初心者でも怪我の心配が少なく、安全に始められる点も魅力です。

マシンを使った筋力トレーニングも試してみましょう。フィットネスジムにあるマシンを利用すれば、筋トレに不慣れな方でも可動域を十分に使って、鍛えたい筋肉に効率的に負荷をかけることができます。動物用は勿論、人間様用のマシンも、アマゾンで買えます。

③全身性を意識する

全身をバランスよく鍛えることを意識しましょう。特定の部位ばかりにトレーニングが偏っていませんか。身体全体の筋肉を均等に鍛えることで、怪我の防止や全体的なパフォーマンスの向上が期待できます。週に数回トレーニングできる場合は、「背中の日」や「脚の日」など、日によって鍛える部位を変えると、疲労回復の効率も良くなります。

④斬新性を意識する

トレーニング内容に変化をつけて効果を高めましょう。同じトレーニングを繰り返すと、身体がその負荷に慣れてしまいます。新しい種目やマシンを取り入れてトレーニング内容を変化させましょう。方法に迷ったときは、フィットネスジムのトレーナーに相談するのも良いでしょう。少しの工夫で、新鮮な気持ちで楽しく効率的に身体を鍛えることができます。

⑤セットを取り入れて効果的に鍛える

例えば、スクワット10回を休憩をはさんで3セット行うなど、1つのトレーニングを複数セットに分けて行うことで、筋力と持久力を効果的に向上させることができます。筋トレを始めたばかりの方は、回数が増すにつれて意図しない部位に負荷が分散することがあるため、同じ種目を3セット以上行うことを目安に取り組んでみましょう。

⑥BIG3に挑戦する

BIG3に挑戦しましょう。BIG3とはスクワット、デッドリフト、ベンチプレスの3種目を指します。これらの種目は複数の関節と筋肉群を同時に使用するため、全身の筋力向上が期待できます。1種目だけでも複数の筋肉群を一気に鍛えることができ、限られた時間で効率良く全身を鍛えたいときにも有効です。

- 立ち上がって身体を動かしましょう

座っている時間を減らすことを意識しましょう。1時間に1度は立ち上がって軽いストレッチをすることや、ソファに座るのではなく、ラグの上でストレッチをしながらテレビを観るなど心がけてみましょう。デスクワークが多い場合は、立って仕事ができる環境を整えることも検討してみましょう。

座っている時間を減らすことを意識しましょう。1時間に1度は立ち上がって軽いストレッチをすることや、ソファに座るのではなく、ラグの上でストレッチをしながらテレビを観るなど心がけてみましょう。デスクワークが多い場合は、立って仕事ができる環境を整えることも検討してみましょう。

長時間座ったままでいることは、体に負担をかけます。実際に肥満や心血管疾患、筋骨格系のトラブル、メンタルヘルスの悪化など、さまざまな健康問題に関連していることが示唆されています。座りっぱなしを減らして体を動かすことは、身体の循環機能や代謝を改善し、快適で活力に満ちた生活につながります。

HISAKOの大学時代からの悪友(放射線科)は、健康の為と称して、勤務先の医局の机をDIY(←「ダイナミック ダイクマ〜」…懐かしい!!)して、立って作業をするように改造しました。たまたま、医局に遊びに行ったら、当然椅子がなく、(壁にもたれ掛かかって)コーヒーとクッキーを立ったまま頂く羽目に…。まあ、良いんだけど、さ。

①立つ時間を増やす意識を持つ

席が空いていたらすぐに座るのではなく、立っている方が健康的だという意識を持ちましょう。時間に余裕を持って家を出て通勤途中に散歩を楽しんだり、仕事中も時間を決めて数分間立ち上がってストレッチをしたりと、日常的に意識することが大切です。気になるランチスポットまで歩いて出かけてみませんか。

②座りっぱなしのリスクを再認識する

座りっぱなしが健康に害を及ぼすことを改めて認識してみてください。座ったままでいるだけで心臓病や糖尿病、がんを含む多くの疾患リスクが高まると考えると、立ち上がって体を動かす気分になりませんか。少し立ち上がって体を動かすだけで、気分が良くなり活力が湧いてきますよ。

③昇降式デスクの活用を検討する

デスクワークが多いなら、昇降式デスクを使ってみるのはどうでしょうか。リモートミーティングの1時間、立って参加するだけで気持ちがすっきりして、その後の仕事がはかどるかもしれません。

- 最大酸素摂取量を高める運動を取り入れましょう

たまには息が上がるようなハードな運動にチャレンジしてみましょう。

普段の腕立て伏せをバーピージャンプに、スクワットをジャンピングスクワットに変えるだけでも大きな違いが生まれます。最大酸素摂取量を高めると、体内の酸素を効率的に利用できるようになり、持久力や心肺機能の向上につながります。これによって、日常生活での疲れが改善されることが期待できます。また、HIIT(高強度インターバルトレーニング)は、脂肪燃焼効果が高く、血流が良くなることから美容効果があるともいわれています。

リスの餌をリュックに背負って、見本林(三浦綾子記念文学館の裏)をスノーシューを履いて30分ほどするお散歩が、冬のHISAKOの朝の日課ですが、バランスを崩して転倒すると、半端な長さのスノーシューと思うように動かない脚に翻弄され、殆どひっくり返されたダンゴムシ状態になります。そこから起き上がるのは、嫌でも息が上がる、超が付く程にハードな運動です(笑)。しかし、崩壊前夜?の腰の骨には、このジタバタは可なり望ましくない気がします…。

リスの餌をリュックに背負って、見本林(三浦綾子記念文学館の裏)をスノーシューを履いて30分ほどするお散歩が、冬のHISAKOの朝の日課ですが、バランスを崩して転倒すると、半端な長さのスノーシューと思うように動かない脚に翻弄され、殆どひっくり返されたダンゴムシ状態になります。そこから起き上がるのは、嫌でも息が上がる、超が付く程にハードな運動です(笑)。しかし、崩壊前夜?の腰の骨には、このジタバタは可なり望ましくない気がします…。

①トレーニングに一工夫加えて負荷を重くする

例えば、腕立て伏せをバーピージャンプに、腹筋をバイシクルクランチに、スクワットをジャンピングスクワットに変えるなど、一般的なトレーニングに一工夫加えるだけで、一気に負荷を高めて心拍数を上げることができます。どれも自宅でできるトレーニングですので、ぜひ試してみましょう。

②HIIT(高強度インターバルトレーニング)を取り入れて、効率的に心肺機能を強化する

HIITを取り入れましょう。20秒間の全力運動と10秒間の休憩を交互に繰り返すトレーニングを行うことで、短時間で効果的に心肺機能を鍛えることができます。HIITはきついですが、「この5分だけ」と自分に言い聞かせてやり切れば、大きな達成感が得られるでしょう。

③休息時間を短縮して負荷を調節する

激しい運動が難しい方もご安心ください。運動の激しさが全てではありません。休憩時間を極力短くして、適度に息が上がる運動を複数セット行うだけでも、似た効果が得られます。

④友人と一緒に高強度の運動に挑戦する

一人ではなかなか取り組めないときは、友人と一緒にトライしてみましょう。例えば、二人で励まし合いながら、20~30秒ごとに交代で息の上がる運動を何セットか行えば、楽しみながらも普段よりハードに頑張れるはずです。

⑤専門家の指導を受けて安全にトレーニングする

安全かつ効果的なトレーニング方法を学び、より自分を追い込むために、トレーニングジムのトレーナーなど専門家の指導を受けることもおすすめです。

- 野菜・果物を積極的に摂りましょう

あなたの身体は野菜と果物をとにかく欲しがっています。簡単な方法は、毎朝のスムージーです。葉野菜や果物を一緒にブレンダーに入れれば、健康的な朝ごはんになります。また、1日に1食はサラダを取り入れることや、味噌汁の具材として野菜を加えるなど工夫しましょう。

あなたの身体は野菜と果物をとにかく欲しがっています。簡単な方法は、毎朝のスムージーです。葉野菜や果物を一緒にブレンダーに入れれば、健康的な朝ごはんになります。また、1日に1食はサラダを取り入れることや、味噌汁の具材として野菜を加えるなど工夫しましょう。

野菜や果物には食物繊維、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。消化吸収が良く、さまざまな慢性疾患のリスクを低減することが報告されています。

これは、HISAKO的には全然ありどころか、大歓迎で、日々実践しているつもりだったのだが…。これじゃ足りない?

①毎日5種類以上の野菜と果物を摂取する

毎日、5種類以上の野菜と果物を食べるようにしましょう。野菜・果物の色を意識して、食卓を彩りましょう。目の疲れが気になるときは「ブラックベリーのサラダ」、消化に良いものを食べたいときは「イチジクのサラダ」など、バリエーションを増やすと長続きします。また、ケールや明日葉は不溶性の食物繊維が豊富でおすすめです。

②野菜や果物のメリットを再認識する

何のために野菜や果物を食べますか?今一度、メリットをおさらいしましょう。野菜や果物は免疫機能の向上や慢性疾患リスクの低減、健康寿命の延伸に効果があるとされています。それぞれの野菜と果物にどのような栄養素が含まれているか、気になるものから調べてみましょう。

③ヴィーガン・マンデーに挑戦してみる

欧米には「ヴィーガン・マンデー」という活動があります。これは毎週月曜日に野菜と穀物を中心とした食事をするものです。あなたも1日だけヴィーガンになってみませんか?ヴィーガンやベジタリアンの人が普段どんなことに気をつけているのか、身体の声に耳を傾けてみると新しい発見があるかもしれません。興味が湧いたら、野菜や果物を中心とした食事にトライしてみましょう。

余談になりますが、ヴィーガンとベジタリアンの違いって知ってますか? HISAKOは全く知りませんでしたが、日本ベジタリアン協会「ベジタリアンとは?」によれば、以下の2点が両者を区別するポイントなんだそうです。

-

-

- 食生活:ヴィーガンは100%植物由来の食材を食べますが、ベジタリアンは、卵や乳製品、はちみつ等を摂取する場合があります。

- 生活スタイル:ベジタリアンは食生活のみを指しますが、ヴィーガンは生き方そのものを表しています。ヴィーガンの想いの根底には「食用・衣料用・その他の目的のために動物を搾取したり苦しめたりする事を、出来る限り止めようとする生き方」が定義としてもあります。ですから、レザー(革)・ファー(毛皮)・ウール(羊毛)等の、動物由来の素材を使用した製品は勿論、フェイクレザーもマイクロプラスティックの問題から環境負荷が強いと考えて、身に着けないんだとか。

-

④食物繊維が豊富な野菜を毎日摂る

食物繊維が豊富な野菜として、ジャガイモやにんじん、キウイなどがあります。これらは毎日摂りたい野菜として覚えておきましょう。その次にミネラルやビタミンが豊富な野菜や果物を積極的に食べましょう。(例:ブロッコリー、ほうれん草、いちご、きゅうり、ぶどう、キウイなど。実はキウイやいちごはレモンよりもビタミンCが多いです。)

⑤酸っぱい食材で疲労回復をサポートする

疲れたときに「酸っぱいもの」が欲しくなることはありませんか?レモンの酸味に代表されるクエン酸やお酢に含まれる酢酸には疲労回復作用があります。これらは体内でエネルギー代謝を助ける働きがあります。お酢は1日大さじ1杯、レモンは1個(果汁大さじ3杯)が目安です。梅干しもクエン酸やポリフェノール「梅リグナン」を含み、老化予防に有効と期待されています。塩分過多にならない程度で定期的に食べましょう。

⑥抗酸化食材を日々の食材に取り入れる

毎日食べたい抗酸化食材として、トマト、にんじん、ほうれん草、ブロッコリー、なすがあります。抗酸化物質は調理の際に失われやすいので、野菜も果物も生で食べられるものは皮や種、葉の部分も料理に使いましょう。糖化を防ぎ、強力な抗酸化作用を持つといわれるαリポ酸を含むトマトや葉物野菜をこまめに摂取しましょう。

- スムーズな入眠を促しましょう

就寝前にリラックスする時間を設けましょう。スマートフォンやテレビの使用を避け、読書やストレッチなどをしながら深い呼吸を意識してください。就寝前の過度な運動も控えましょう。

就寝前にリラックスする時間を設けましょう。スマートフォンやテレビの使用を避け、読書やストレッチなどをしながら深い呼吸を意識してください。就寝前の過度な運動も控えましょう。

就寝前にリラックスする時間を取ることで、睡眠ホルモンの分泌が促進されて、スムーズな入眠と質の高い睡眠につながります。

HISAKOは、直ぐ寝落ちしてしまうと言うか…、ネットワーク-ゲームやチャット等をする前に寝てしまうので、まさか、こんな事を提案されるとは思ってもみませんでしたが(笑)。

①就寝前のデジタルデバイスの使用を控える

スマートフォンを手放せず、つい夜更かししていませんか?スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスは、発するブルーライトが体内時計を乱し、メラトニンの分泌を抑制してしまいます。就寝前の1~2時間はこれらの使用を避け、読書やストレッチなどリラックスできる活動に切り替えてみましょう。

②快適な睡眠環境を整える

部屋を暗くして、静かな環境を作ることで、より深い睡眠が得られます。遮光カーテンやアイマスクを利用して光を遮り、耳栓を使って音を遮断することも効果的です。また、マットレスや枕を自分に合ったものにすることで、寝心地が向上します。惜しみなく「快眠」にこだわってみましょう。

③入眠後最初の90分を大切にする

最初のノンレム睡眠は「黄金の90分」と呼ばれていて、深い眠りが得られる重要な時間帯です。この時間にしっかり眠ることで、その後の睡眠の質も向上します。就寝前にリラックスしておくことで、深い眠りに入りやすくなります。

④目覚めやすいタイミングで起床する

人の睡眠は約90分周期でレム睡眠とノンレム睡眠が交互に訪れます。レム睡眠のタイミングで起床すると、すっきりと目覚めやすいと言われています。

- 瞑想により集中力を高めましょう

瞑想を始めてみましょう。瞑想とは、自分の集中力を高める行為です。妄想ではありません。座禅を組んで思考を無にするだけではなくて、何かに没頭する時間をつくることも瞑想の一つです。料理、水泳、裁縫、絵画など、他のことを忘れて集中できる時間を1日5分でも作ってみてください。

瞑想を始めてみましょう。瞑想とは、自分の集中力を高める行為です。妄想ではありません。座禅を組んで思考を無にするだけではなくて、何かに没頭する時間をつくることも瞑想の一つです。料理、水泳、裁縫、絵画など、他のことを忘れて集中できる時間を1日5分でも作ってみてください。

瞑想やマインドフルネスの実践は、ストレスや不安の軽減、メンタルヘルスの改善、リラクゼーションや集中力の向上に役立つとされています。また、一部の研究では、血圧の低下や自己認識の向上といった効果も示唆されています。これらの効果は、日々の生活に充実感をもたらし、健康的なライフスタイルをサポートします。

①マインドフルネス瞑想で心をリラックスさせる

マインドフルネス瞑想は、多くの人が「瞑想」と聞いて最初に思い浮かべる方法の一つです。この瞑想法では、座布団の上に背筋を伸ばしてあぐらをかき、自然な呼吸に意識を集中します。瞑想中に感情や思考が浮かんでも、それに気づいたら再び呼吸に意識を戻しましょう。感情を抑え込もうとしたり、無理に呼吸を操作したりする必要はありません。ただ「今この瞬間の呼吸」に戻ればよいのです。

②日常生活に瞑想を取り入れる

起床時、就寝前、日中に数分間の瞑想を行って、心を落ち着かせる時間を作りましょう。仕事の合間に5分間、意識してゆっくりとした呼吸を行うだけでも、大きな効果があります。

③漸進的筋弛緩法を試してみる

漸進的筋弛緩法は、楽な姿勢をとりながら全身の筋肉を順番に緊張させ、弛緩させる動作を繰り返しつつ、マインドフルネス瞑想を行う方法です。各筋肉を5~10秒間緊張させた後、一気に弛緩させます。たとえば、足、ふくらはぎ、大腿部、腹部、腕、首、顔の順で各部位を順番に意識しましょう。このプロセスにより、身体の緊張を自覚的に解消し、心身ともに深いリラクゼーションを得ることができます。

④瞑想アプリを試してみる

繰り返しますが、巷に氾濫する妄想を増幅させるアプリ!ではありません。瞑想アプリを試してみましょう。Headspace、Calm、cocorus、Upmindなどがおすすめです。ガイド付きの瞑想セッションやリラクゼーション音楽など、手軽に瞑想を始めるサポートをしてくれるんだそうです。

- 社会的満足度を高めましょう

社会的満足度を高めるために、家族や友人と過ごす時間を増やし、コミュニケーションを大切にしましょう。また、好きなスポーツや趣味をきっかけに、コミュニティに参加するのもおすすめです。

強い社会的なつながりは、ストレス軽減やメンタルヘルスの向上、帰属意識の強化と深く関係しており、日常の充実感や幸福感に大きな影響を与えます。

①友人や家族のつながりを大切にする

忙しい日々でも、友人や家族と定期的に連絡を取り合いましょう。電話やメッセージで近況を交換し、感謝の気持ちや愛情を伝えることで、関係が深まり孤独感を減らす助けになります。小さなコミュニケーションが心の安定や精神的サポートにつながります。

孤独のグルメは、欧州では理解出来ない概念なのかもしれない…。

②コミュニティ活動に参加する

地域のボランティア活動やイベントに参加してみましょう。地域社会とのつながりが強化されて、他者と協力することで達成感や充実感を得ることができます。たとえば、地域の清掃活動や文化イベントに関わると、社会的充実感を高められます。また、共通の目的に向けて活動することで、信頼感が生まれて、交友関係が広がっていくでしょう。

③日常の中で小さな親切や感謝を表現する

誰かに手を差し伸べたり、「ありがとう」と口に出して伝えたりすることで、お互いに温かい気持ちになれます。あなたの小さな心遣いが、周囲に心地よい影響を与えるはずです。

④新しい人々との出会いを楽しむ

スポーツチームや趣味のサークルに参加してみませんか。新しい人々との出会いは、思いがけない喜びや刺激をもたらしてくれます。同じ目標を共有して一緒に取り組むことで、互いに支え合いながら成長し、自然と絆も深まるでしょう。目標を達成したときの喜びは、一人で味わう以上に大きなものとなります。

⑤感情を共有する

気持ちを素直にシェアすることで、心が軽くなることがあります。嬉しいことも、悩みごとも、信頼できる相手に話してみてください。あなたの感情を理解してくれる人がいることで、心の中が整理され、安心感を得られます。また、そのような感情を打ち明けられた相手も、あなたに対してより親近感を抱くのではないでしょうか。

⑥人間関係の見直しをする

ウマが合わない人たちとの向き合い方を考えてみませんか。日常の中で、どうしても感情が疲弊してしまう相手がいることもあるでしょう。そのような場合は、じっくり話し合って関係の改善を図るか、接触する頻度を減らして自分が心地よいと感じる人間関係に集中することも大切です。こうした選択によっても、社会的な満足感を高めることができます。

- アーシングにトライしてみましょう

アーシング。生まれて初めてHISAKOは聞いた言葉です。裸足で芝生や砂浜を歩いたり、自然の中を散策することで、リラックス効果やストレス軽減が期待できます。まずは短時間から試してみましょう。

アーシング。生まれて初めてHISAKOは聞いた言葉です。裸足で芝生や砂浜を歩いたり、自然の中を散策することで、リラックス効果やストレス軽減が期待できます。まずは短時間から試してみましょう。

「アーシング」とは、裸足で地面に触れることや自然の水に接触することで、自然との一体感を感じるリラクゼーション法です。自然の中で過ごすことで、ストレスの軽減や心身のリフレッシュにつながります。地球を世界で初めて外側から見たソ連の宇宙飛行士のガガーリンが発したのは、「地球は青かった」ではなく、「神はいなかった」んだとか。

①日常生活にアーシングを取り入れる

芝生や砂浜、土の上を裸足で歩いてみましょう。1日20〜30分でも、心身のリラックス効果が得られます。近所の公園や庭先を活用するのも良いでしょう。但し、キツネのうんこは要注意。エキノコックス症は怖いです。

②自然の水辺で過ごす

海や湖、川などの水辺で過ごす時間を作りましょう。裸足で水際を歩くことで、さらなるリフレッシュ効果が期待できます。

③ガーデニングで自然と触れ合う

土に触れるガーデニングもおすすめです。植物を育てることで、自然とのつながりを感じられ、心の安定にもつながります。

④屋外での瞑想やヨガを実践

瞑想やヨガ、ストレッチなどを屋外で裸足で行ってみましょう。自然の中での活動が、リラックス効果をさらに高めてくれます。

⑤農業体験に参加する

農作業を体験してみるのも良いでしょう。土に触れることで、自然に溶け込む感覚を味わえます。地元の農業イベントや収穫体験に参加してみてください。

⑥季節の変化を楽しむ

四季折々の自然を感じながらアーシングを行いましょう。春の花咲く芝生、夏の砂浜、秋の落ち葉が敷き詰められた地面、冬の静寂な自然を裸足で感じることで、季節ごとの癒しを楽しめます。

- レコーディングダイエットでカロリーの摂取量を把握しましょう

食事記録(レコーディングダイエット)に挑戦してみましょう!アプリを活用しても、手書きのノートでも構いません。毎日の食事内容とカロリーを記録することで、自分の食生活が明確になります。過剰なカロリー摂取を防ぐ助けになりますよ。

食事記録(レコーディングダイエット)に挑戦してみましょう!アプリを活用しても、手書きのノートでも構いません。毎日の食事内容とカロリーを記録することで、自分の食生活が明確になります。過剰なカロリー摂取を防ぐ助けになりますよ。

食事内容を記録することで、摂取カロリーや栄養バランスを正確に把握できるようになります。また、世の中で紹介されている健康的な食生活の例と比べることで、自分の食生活を客観的に見直し、改善点を見つけるきっかけにもなります。こうした取り組みを続けることで、糖質や脂質の摂りすぎを防ぎ、より健康的な体型や食生活を目指すことができます。

①毎日の食事内容を記録する

毎日の食事内容を記録しましょう。ノートやアプリを活用し、食品の種類、量、成分、摂取時間を具体的に記録すると良いです。カロリー計算アプリは使えます。

②規則正しい食事時間を心掛ける

食事時間が不規則になると、胃腸の調子を乱し、肥満リスクを高める可能性があります。まずは一定期間、毎日の食事時間に誤差が出ないよう心がけましょう。これが体調管理の第一歩になります。

うちの猫共は、極めて、厳格な体内時計があるらしく、6:00、10:00、12:00、15:00、17:00、20:00、22:00になると、気が狂った様に彼らの執事(父親)と下女(HISAKO)にカリカリの催促をします。15分もズレた事がありません。

③食事の写真を撮って視覚的に管理

詳細に記録することが難しければ、毎食の写真を撮影し、視覚的に内容を確認できるようにしてみましょう。これだけでも後から見直すことで、食事量や栄養バランスの傾向を把握することができます。

④目標カロリーを設定して進捗を確認

目標とするカロリー摂取量を設定して、毎週または毎月の進捗を振り返りましょう。目標に近づいているかを確認しつつ、必要に応じて目標を調整することで、継続的な改善が図れます。

⑤ながら食べを止める

「ながら食べ」をやめましょう。スマホやテレビを見ながらの食事は、食事への意識が薄れて、早食いや食べすぎにつながりやすくなります。食事の時間は、目の前の食べ物や作ってくれた人に感謝しながら、一口一口しっかり味わうことを意識してみましょう。

⑥欠食を避けてバランスの良い食事を

簡単に食事を抜いていませんか?食事を抜くと、次の食事で必要以上にカロリーを摂取してしまうことがあります。1日3食をきちんと取る習慣を大切にしましょう。「今日の食事が明日の自分を作る」と意識しながら、バランスの良い食事を心がけてみてください。

- プチファスティングで胃腸をリセット

ちょっとしたファスティングに挑戦してみましょう。例えば、食べ過ぎた翌日は朝食や昼食を抜き、水や白湯だけで過ごしてみると良いでしょう。ファスティング後の食事には、胃腸にやさしい果物やおかゆ、スープなどを取り入れて、体を少しずつ慣らすのがおすすめです。

ちょっとしたファスティングに挑戦してみましょう。例えば、食べ過ぎた翌日は朝食や昼食を抜き、水や白湯だけで過ごしてみると良いでしょう。ファスティング後の食事には、胃腸にやさしい果物やおかゆ、スープなどを取り入れて、体を少しずつ慣らすのがおすすめです。

ファスティングは、消化器官を休めて代謝機能をリセットし、心身をリフレッシュすることに役立ちます。また、ファスティングを含むカロリー制限は、健康維持や体重管理の助けとなり、さらに生物学的な老化や疾患リスクを低減できることもわかっています。

HISAKOは、ちゃんとしたファスティング(美容通信2016年3月号)した事もありますが、悪くはないんだけど、続かなかった…。ちょっと前に流行った16時間ファスティング程度なら、夕食を抜けばその分早く寝られるし、食事会(月に2~3回)以外の日なら出来そうな気がするが…、父親と一緒に食事をするのは夜だけなので、これを止めてしまうと…別の意味で怖い?

①ファスティングのスケジュールを立てる

初心者には、16~24時間のプチ断食を週に1回程度試すのがおすすめです。断食中は、水や無糖のハーブティー、ブラックコーヒーなどカロリーのない飲み物を摂取しましょう。

②断食前後の食事を計画する

断食前は消化に良い野菜スープやサラダ、フルーツ、全粒穀物などを摂るのがおすすめです。断食後は胃腸を慣らすために、柔らかい食材を使ったスープやおかゆ、ヨーグルトなどから摂り始め、徐々に通常の食事に戻していきましょう。

③ファスティング後のご褒美を用意する

ファスティング後に自分への小さなご褒美を用意してみましょう。例えば、食べたいものを適量楽しむなどして、達成感を味わうのも一つの方法です。無理に我慢をしすぎず、楽しく続けることで健康的な習慣につながります。

④飲みすぎ食べすぎの翌日は体を休める

飲みすぎ食べすぎの翌日に、白湯や水だけで体を休める時間を作るのも効果的です。その後は消化に良い食材を選んで、胃腸をいたわる食事を心がけましょう。

⑤自分に合ったファスティング法を選ぶ

いくつかのファスティング法を紹介します。まずは16:8法。16時間の断食と8時間の食事可能時間を設ける方法です。16時間の断食に睡眠時間を含められるため、比較的取り組みやすい方法です。また、5:2ダイエットは、週のうち2日間を低カロリー(500~600kcal)に制限し、残りの5日は通常通り食事を摂る方法です。さらに、OMAD(ワンミール・ア・デイ)は、1日1食だけ食事を摂る方法で、週に1回の断食で胃腸をリセットできます。これらの方法は体内の代謝を改善し、長期的な健康維持に役立ちます。

-

サウナでととのいましょう

リラックス効果を得るためにサウナを利用してみましょう。サウナに入る際は、短い時間(5~10分程度)から始めて、無理をしないようにしましょう。また、こまめに水分補給を行い、体調が優れないときは避けてください。心地よい温度と湿度のサウナを選ぶことがおすすめです。

サウナは血行促進と発汗によるデトックスを助け、心血管系の健康を改善し、筋肉のリラクゼーションを促進します。これにより、老化の進行を遅らせ、全体的な健康を向上させる効果があります。

流行のサ道ですが…タナカと違って、実は、HISAKOは苦手です。ととのう喜びではなく、拷問としか感じられなくて、早々に脱落してしまいました。

①週に2〜3回のサウナ利用を心がける

週に2〜3回、サウナを利用しましょう。サウナは心身のリラクゼーションに効果的ですが、長時間の利用は体に負担をかけることもあります。初めての場合は短時間から始め、徐々に体を慣らしていきましょう。定期的に利用することで、血行が促進され、筋肉の緊張をほぐし、リラックス効果が得られます。

②サウナの前後は十分な水分補給を

サウナは大量の汗をかくため、脱水症状を防ぐために水分補給が重要です。サウナ前にコップ1〜2杯の水を飲み、サウナ後も十分な水分を摂取しましょう。これにより、体内の水分バランスが整い、サウナによる体への負担を軽減できます。摂取する水分は、カフェインやアルコールを含まないものを選びましょう。とは言え、最近は、サウナと居酒屋が同時に楽しめるヘルスケア施設が大流行りですから、大多数はなんちゃってサ道系なのでしょう。

③サウナの入浴ルーティンを作る

サウナ後に冷水浴や冷シャワーを取り入れることで、血管が収縮し、血行がさらに促進されます。交互浴(サウナ→冷水浴→休憩)を行うと、体温調節機能が向上し、疲労回復や筋肉のリラックス効果が高まります。無理のない範囲でこの交互浴を数回繰り返すと、さらに効果を高めることができます。

④気分に合わせてサウナの種類を選ぶ

サウナは温度や湿度、アロマの有無などによってさまざまな種類があります。そのときの体調や気分に合わせて、自分が最もリラックスできるサウナ体験にしましょう。いくつか異なるサウナを経験することで、自分に最適なサウナスタイルが見つかるでしょう。

⑤サウナ後のストレッチで心身をリラックス

サウナ後は体が温まり、筋肉が柔らかくなっています。このタイミングで軽いストレッチを行うことで、筋肉の柔軟性を高め、心身ともにリラックスできます。リラックスした状態でストレッチを行うと、体の緊張をより効果的に解きほぐすことができます。

*註:HISAKOの美容通信に記載されている料金(消費税率等を含む)・施術内容等は、あくまでも発行日時点のものです。従って、諸事情により、料金(消費税率等を含む)・施術内容等が変更になっている場合があります。予め、御確認下さい。

関連ページ

関連するHISAKOの美容通信をピックアップしました。

来月号の予告

多目的フィブロブラスト プラズマペンの登場です。

<SPOTLESS>